Le droit canon distingue deux types

d’empêchement au mariage :

*DIRIMANT (dirimer empêcher un contrat)

interdit totalement le mariage à la personne

concernée (folie, polygamie, l’impuberté)

*PROHIBITIF

ne rend pas le mariage impossible mais constitue un

péché.

Le droit canon interdit le mariage avec

certaines personnes :

*PARENTE NATURELLE

jusqu’au quatrième degré. Pour éviter la

transmission de tares ou de maladies héréditaires. Plus connu sous le nom de

« degré de consanguinité »

*PARENTE par ALLIANCE ou AFFINITE

jusqu’au quatrième degré. Tous les parents du mari

sont les « affins » de sa femme et réciproquement

*PARENTE CIVILE

entre le père et la fille adoptive

*PARENTE SPIRITUELLE

entre le parrain et la filleule par exemple

Il

était possible d’obtenir une dispense. Les

demandes étaient déposées

auprès de l’officialité (tribunal

ecclésiastique) du

diocèse auquel on appartenait, avant

d’être introduits en Cour de Rome.

RELIGION

DIFFERENTE

Ne

constituait pas une cause d’empêchement au mariage, jusqu’à un édit de Louis

XIV qui l’interdit formellement en novembre 1680.

QUELQUES

DATES

Au début du Moyen-Âge, le mariage n’est pas sacré et les contrats écrits tombent en désuétude. Le mariage permet de sceller les alliances.

805

L’église rend obligatoire le passage devant un

prêtre. Cependant, quelques années plus tard, la présence de seuls témoins

laïcs est acceptée.

1215

Lors du 5ème concile du Latran, le

mariage devient un sacrement.

1263

L’église confirme le statut de sacrement au mariage.

Sous la pression de l’église, le divorce est interdit (Concile de Trente).

Mai 1579

Henri III impose la tenue des registres de mariage.

La filiation est mentionnée

Après la Révolution la filiation n’est plus

mentionnée

20 août 1897

mention du mariage en marge de l’acte de mariage

7 décembre 1897

les femmes peuvent êtres témoins au mariage

1927

les registres de publications de mariage peuvent

être détruits

PUBLICATIONS DE

MARIAGE

Elles permettent de situer un mariage célébré en dehors de la commune. Une circulaire

ministérielle du 25 juin 1927 autorise la destruction des registres.

Le 8 avril 1927, les registres sont supprimés. Ils sont remplacés par une affiche de publication. Ces documents sont détruits un an après.

LOI DU 13 FRUCTIDOR AN VI

(30

août 1798)

Cette

loi demande que les mariages soient célébrés aux chef-lieux des districts et

seulement les décadis (dixième jour de la décade républicaine). Il est tenu un

registre distinct.

Cette loi sera appliquée jusqu’au 26 juillet 1800.

Le 18 pluviôse an VIII un décret rétabli

l’enregistrement des actes dans les communes.

MAJORITE POUR LE

MARIAGE

Du XVIème au XVIIIème siècles, la femme a entre 13 et 25 ans, l’homme a entre 15 et 30 ans.

- L’âge minimum à la royauté : 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons.

- L’âge minimum à la Révolution : 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons.

- L’âge minimum pour le Code Napoléon : 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons.

- L’âge minimum pour le Code canonique (1883) : 13 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, mais en France c’est le Code Civil qui s’applique.

Jusqu’au XVIIème siècle, le consentement des parents n’était pas obligatoire.

Le consentement est codifié et exigé par le Concile de Trente (1563) et l’Edit de Blois (1579).

Pendant cette période, l’âge est de 30 ans pour les

filles, et 25 ans pour les garçons.

A partir de 1792 : 25 ans pour les filles, 21 ans

pour les garçons.

A partir de 1803 : 21 ans pour les filles, 21 ans pour les garçons.

A partir de 1974 : 18 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons.

CONSENTEMENT

Avant la Révolution

Passé

l’âge de majorité, les futurs conjoints devaient faire « sommations

respectueuses » (avis officiel) aux parents qui n’étaient pas d’accord

avec l’union projetée.

Néanmoins,

le mariage des enfants majeurs sans le consentement des parents et sans

sommations respectueuses n’était pas nul. Les parents pouvaient dans ce cas

déshériter leur enfant.

Après la Révolution

20

septembre 1792 : Pour les moins de 21 ans, le consentement du père est

suffisant, ou a défaut celui de la mère ou du conseil de famille. Au delà de 21

ans la liberté est totale.

Le

Code Civil exige à nouveau le consentement des parents jusqu’à 21 ans et 25 ans

pour les filles et 25 ans et 30 ans pour les garçons. Trois sommations

respectueuses si les parents n’étaient pas d’accord. Valable jusqu’en 1927.

17

juillet 1927 : cette loi classe les futurs époux en trois catégories

-les mineurs de 21 ans pour les

enfants légitimes

*les parents des futurs sont vivants et en état

de manifester leur volonté. Ainsi que pour les parents divorcés :

Ils doivent demander le consentement de leur père et mère. Mais le dissentiment entre le père et mère emporte consentement, c’est-à-dire que si l’un des deux refuse son consentement tandis que l’autre donne le sien, le mariage peut être célébré immédiatement après la constatation du dissentiment. La constatation du dissentiment est faite soit par lettre de ce parent adressée à l’officier de l’état civil et dont la signature est légalisée, soit par un acte authentique de non-consentement dressé dans la même forme qu’un acte de consentement, soit par l’acte même de célébration de mariage.

*le père ou la mère est mort ; ou l’un d’eux est

dans l’impossibilité de manifester sa volonté ; ou est absent ; ou

est disparu (il en est de même pour les deux parents) :

Le consentement de l’un des parents suffit, sinon les descendants directs les remplacent, à défaut le conseil de famille.

~Le décès est prouvé par un acte authentique. Cela n’est pas nécessaire si le père ou la mère du défunt ou le conjoint attestent le décès sous serment.

~L’impossibilité de manifester sa volonté résulte

→ de l’interdiction légale à la suite d’un arrêt de condamnation aux travaux forcés, à la détention ou à la réclusion. L’interdiction légale est établie par la production de l’arrêt de condamnation ou d’un extrait du casier judiciaire. Est assimilée aussi la peine de la relégation ou maintient aux colonies sur l’exécution de la peine des travaux forcés.

→ de l’interdiction judiciaire pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur. Elle est établie par jugement ou l’arrêt la prononçant.

→ de l’internement dans un asile d’aliénés. L’officier de l’état civil doit avoir soin d’annexer à l’acte de célébration du mariage un certificat du directeur de l’asile constatant l’impossibilité où se trouve l’ascendant interné, mais non interdit de manifester sa volonté.

→ de la déchéance de la puissance paternelle prononcée.

~Justification de l’absence ou de la disparition

L’absence est en principe justifiée par la production de l’expédition du jugement qui l’a déclarée, soit du jugement préparatoire qui a ordonné l’enquête. Si le domicile est inconnu et si la personne n’a pas donné de nouvelle depuis un an, il peut être procédé à la célébration du mariage sans justificatif si le conjoint présent en fait serment. Il en est fait mention dans l’acte.

-les mineurs de 21 ans pour les

enfants naturels

Si le futur époux est reconnu seulement par son père ou sa mère, qu’il est vivant et capable de manifester sa volonté, la personne ne peut se marier sans le consentement de celui de ses parents qui l’a légalement reconnu.

Si le futur époux est reconnu à la fois par ses père et mère, qu’ils sont vivants et capables de manifester leur volonté, la personne avoir le consentement des deux parents. Si il y a dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement, même si le parent qui donne son consentement n’est pas celui qui exerce la puissance paternelle.

Si le futur époux est reconnu à la fois par ses père et mère, que l’un des deux est mort, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou absent ou disparu, il suffit que la personne justifie du consentement du parent vivant. La preuve du décès doit être faite par la production de l’acte authentique.

Si le futur époux n’est pas reconnu à la fois par ses père et mère, que les deux sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou absents ou disparus, la personne ne peut se marier qu’après consentement du conseil de famille.

-les mineurs de 21 ans pour

les enfants adoptés

Le droit de consentir au mariage de l’adopté appartient à l’adoptant et non aux ascendants. Toutefois, en cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle et par conséquent le droit de consentir au mariage, revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.

-les mineurs de 21 ans pour

les pupilles de l’Assistance publique

Le consentement est donné par le conseil de famille formé par une commission de sept membres élus par le conseil général du département.

-les majeurs de 21 ans, mais mineurs

de 25 ans pour les enfants légitimes

*les parents des futurs sont vivants et en état

de manifester leur volonté :

Le

futur qui a atteint l’âge de 21 ans

révolus doit

encore en principe, jusqu’à 25 ans

révolus, demander le consentement de ses

père et mère. Si l’un des deux parents

refuse le consentement, le mariage peut

avoir lieu. Si les deux parents refusent le consentement, le mariage ne

peut

être célébré que 15 jours

francs écoulés après la notification

du projet de

mariage qui leur a été faite à la

requête du futur époux par un notaire.

*le père ou la mère est mort ; ou l’un d’eux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ; ou est absent ; ou est disparu (il en est de même pour les deux parents) :

Le mariage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ascendant vivant ou à défaut de ce consentement que 15 jours francs écoulés comme si dessus.

*Le père et la mère sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou absents ou disparus :

Le futur époux peut se marier librement sans avoir à apporter aucun consentement, ses aïeuls fussent-ils encore vivants.

-les majeurs de 21 ans, mais mineurs

de 25 ans pour les enfants naturels reconnus

Mêmes dispositions que ci-dessus.

-les majeurs de 21 ans, mais mineurs

de 25 ans pour les enfants naturels non reconnus

Peuvent se marier librement sans avoir besoin de consentement.

-les majeurs de 21 ans, mais mineurs de 25 ans pour les

pupilles de l’Assistance publique

Mêmes dispositions que pour les mineurs.

-les majeurs de 25 ans

Les futurs peuvent se marier librement sans consentement ni notification d’aucune sorte. Rien dans la rédaction de leur acte de mariage ne doit donc indiquer le consentement de leurs parents, et si ces derniers sont décédés, absents ou disparus, les futurs n’ont pas à produire ni acte de décès, ni justifications d’aucune sorte.

2 février 1933 : conserve le consentement des

parents jusqu’à 21 ans et au delà liberté totale.

5 juillet 1974 : majorité à 18 ans.

OPPOSITION AU MARIAGE

Le

Code Napoléonien précise que les actes de

mainlevée d’opposition à un mariage

seront portés en marge de l’inscription de

l’acte d’opposition, ainsi que sur

le registre des publications de mariage.

Le

droit de former opposition à la

célébration du mariage appartient à

l’une des

deux parties contractantes, le père, la mère et

à défaut les aïeuls et aïeules.

Les oppositions peuvent être faites même si le futur

ou la future sont majeurs.

MENTIONS MARGINALES

18

avril 1886 mention du divorce sur

l’acte de mariage et l’acte de naissance.

Si le mariage a eu lieu à l’étranger, transcription

du jugement faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier

domicile, et inscrite en marge de l’acte de mariage si transcrit en France.

ANNULATION DU MARIAGE

Le Droit Canon ne fait pas mention de l'annulation de mariage mais de la nullité de mariage. Le mariage catholique n'est donc jamais annulé, il est constaté nul et la non-consommation ou la consommation du mariage n'ont rien à voir avec ce constat de nullité. La stérilité, l’impuissance ou les liens consanguins entre époux entraînent la nullité.

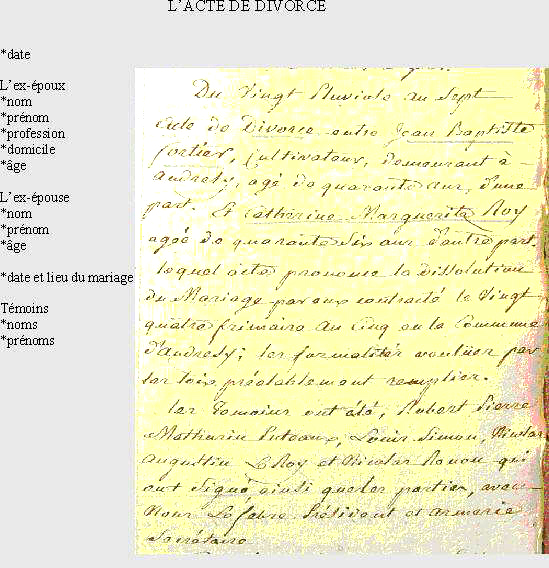

LE DIVORCE

Alors qu'au début du Moyen-Âge, le divorce était

pratique courante, l'église catholique sacralise le mariage, qui devient une

union sacrée entre deux êtres qui ne peuvent et ne doivent pas se séparer. Le

divorce est très mal vu et sous l'influence de l'église, il est interdit au

concile de Trente.

Avant

la Révolution, le mariage et la vie de famille

étaient presque exclusivement sous la coupe de l’Eglise et

de la loi Canon.

Avant le mariage, la femme était sujette à

l’autorité de son père et cette

autorité est passait au mari en temps opportun, presque à

l’exclusion de

n’importe quelle liberté économique pour la femme.

Le mari avait la pleine

autorité sur sa femme et sur sa richesse. Au mariage, les biens

du mari et de

l’épouse (présents et futurs) étaient

automatiquement combinés, et seul le mari

administrait ce domaine commun, sans consentement de

l’épouse. Le divorce était

inexistant et l’annulation peu fréquente. La

séparation légale n’était possible

qu’en raison de l’abus ou de la diffamation physique.

L’adultère du mari

n’était pas une cause valable pour la séparation,

excepté dans les cas les plus

extrêmes, mais l’adultère de l’épouse

était une cause de séparation. L’épouse

pouvait être détenue dans un couvent pour une

période indéfinie et sa richesse

dédoublée entre ses enfants ou d’autres parents et

le couvent.

Si le mariage n’est qu’un contrat aux yeux de la loi

civile, il doit pouvoir être rompu librement par l’accord des deux

parties : c’est sur ce principe que la loi du 20 septembre 1792 instaure

le divorce. Son préambule fixe les ambitions de la réforme engagée :

« La faculté de divorcer résulte de la liberté individuelle, dont un

engagement indissoluble serait la perte ». Mais cette loi est critiquée

pour son trop grand libéralisme. Les abus et l’anarchie sont dénoncés. Le Code

Civil de 1804 revient sur les excès de cette législation. Ainsi, il restreint

la possibilité de divorcer à la faute, les conditions sont limitées et

pénalisantes pour les époux.

La

Restauration réaffirme

l’indissolubilité du

mariage. Le divorce, considéré comme un

« poison

révolutionnaire »,

est aboli par la loi du 8 mai 1816, dite « loi

Bonald ». La royauté,

de retour au pouvoir, veut « rendre au mariage toute

sa dignité dans

l’intérêt de la religion, des

mœurs, de la monarchie et de la famille ».

La loi convertit en séparation de corps toutes les instances

en divorces

pendantes devant les tribunaux, et arrête tous les actes

faits pour parvenir au

divorce par consentement mutuel.

A partir de 1876, le député Alfred Naquet dépose

successivement trois propositions de loi dans le sens du rétablissement du

divorce pour faute, mais il échoue dans ses tentatives.

La

IIIème République, par la

« loi

Naquet » du 27 juillet 1884 rétablit le

divorce sur le seul fondement de

fautes précises (adultère, condamnation

à une peine afflictive et infamante,

excès, sévices et injures graves), constituant un

manquement graves aux

obligations des époux et rendant intolérables le

maintien du lien conjugal.

Plusieurs autres loi sont à mettre à

l’actif de la IIIème

République : loi

de 1886 sur la procédure de divorce, loi de 1893 qui donne

pleine capacité à la

femme séparée de corps, loi du 15

décembre 1904 qui abroge l’article 298 du

Code Civil qui interdisait le mariage avec le complice

adultère, loi du 6 juin

1908 rendant obligatoire pour le juge la demande de conversion de

séparation de

corps présentée par l’un des

époux trois ans après le jugement de

séparation.

Sous Vichy, la loi du 2 avril 1941 interdit aux

époux mariés depuis moins de trois ans de divorcer.

| RETOUR | ACCUEIL |