Le Navarin fut sur cale en mai 1832 et transformé en 1853. Le lancement fut effectué le 26 juillet 1854, avec une mise en service le 17 octobre 1854, avant d'être rayé le 13 juillet 1886.

Historique

Suite à la guerre de Crimée, à laquelle il participe, le navire appareille de la baie de Kamiesch, près de Sébastopol, le 28 juillet 1855 à destination de Toulon, avec à son bord des blessés.

Le 9 septembre 1857, le vaisseau est désarmé.

Le 23 août 1862, le navire quitte Toulon pour effectuer le 1er convoi du 5ème départ de troupes pour l'expédition du Mexique. Il transporte le 95ème de ligne du général Castagny, soit 1046 hommes et 25 chevaux. On le retrouve ensuite en escale à Ténériffe le 1er septembre, et il arrive à Vera Cruz le 16 octobre 1862.

On doit à Bertrand Puel (merci à lui pour cet envoi) un scan d'une gravure de cette époque représentant le navire où un de ses ancêtres, Pierre Gicquel, était marin.

Le 3 janvier 1863, le Navarin accoste à Toulon, venant de Vera Cruz. Au cours de ce voyage, le navire avait fait escale à San Yago de Cuba (sic), et à Madère.

Le 5 juillet 1866 il est en carénage à Toulon, avant d'appareiller le 6 janvier 1867 en direction de Vera Cruz. Il arrivera au Mexique le 1er mars 1867, pour l'évacuation de troupes. Le 12 mars 1867, le Navarin appareille de Vera Cruz pour la France, ayant embarqué 1174 passagers (3 officiers supérieurs, 35 officiers subalternes et 1136 hommes de troupe).

En 1873, le vaisseau est transformé en transport à voiles. En juin, il est question de son armement en vue d'effectuer le transport en Nouvelle-Calédonie des forçats du bagne de Toulon. Fin 1875, l'armement est annoncé pour les premiers mois de 1876. En mars 1876, l'armement du navire à Toulon est annoncé pour les environs du 1er juillet, pour un voyage en Nouvelle-Calédonie le 1er septembre.

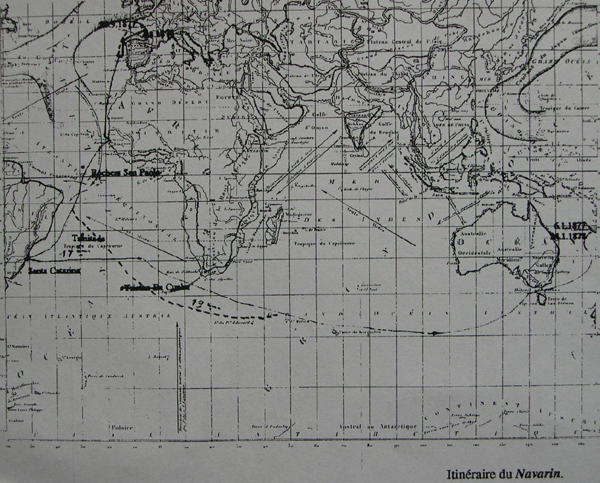

De 1876 à 1885, le Navarin effectuera le transport de forçats et de déportés vers la Nouvelle-Calédonie.

En mai 1876, suite à des propositions d'amnistie de déportés il est prévu d'envoyer le Navarin puis le Tage pour les rapatriements. L'état-major du Navarin sera constitué de cinq lieutenants de vaisseau et 5 enseignes. Le 20 mai, le navire est entré au bassin à Toulon, en vue d'effectuer le 17ème convoi de déportés.

Fin juin 1877, annonce est faite qu'à son retour de Nouvelle-Calédonie et Tahiti, le navire sera réparé en vue d'un nouveau voyage de circumnavigation en septembre. En septembre embarquent les lieutenants de vaisseau Thesmar, Verharne, Le Bras, les enseignes de vaisseau Simon, Baugnel, Hiart, Le Golleur, P.-M. Ollivier et Rozier, le médecin de 2ème classe Defaut, les aides-médecins Galibert et Le Golleur, L'aumônier de 2ème classe Darrieux, en provenance du navire, est placé en non-activité par suppression d'emploi. Le Navarin devra recevoir à Brest un contingent de 14 déportés puis à l'île d'Aix, un convoi de 380 à 400 transportés, à destination de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera le 19ème convoi de déportés. La 8ème compagnie du 3ème régiment d'Infanterie de Marine, composée du capitaine Puech et de 100 hommes embarquera également à l'île d'Aix, à destination de Tahiti. Embarqueront également, mais à destination de la Nouvelle-Calédonie, le chef de bataillon Nicot, les lieutenants Baudot, Chatelain, et le sous-lieutenant Greiner. Le lieutenant de vaisseau Boueil, nommé au commandement de la chaloupe-canonnière Perrier à la Nouvelle-Calédonie a reçu l'ordre d'être à Rochefort pour le 1er octobre, afin d'embarquer sur le Navarin à destination de Nouméa. Mi-septembre, l'aumônier de 1ère classe Goudot est dirigé sur Brest pour embarquer sur le navire.

Le Navarin sera réarmé le 10 novembre 1878, en vue d'effectuer un voyage en Nouvelle-Calédonie. Il est prévu partir de Brest pour l'île d'Aix du 20 au 25 décembre 1878, pour prendre un convoi de condamnés. En novembre, le capitaine de frégate Littré quitte Cherbourg pour Brest, afin d'embarquer en qualité de second. Les aides médecins E. Giraud et Machenaud, du port de Rochefort, sont désignés pour embarquer sur le navire. Les 43ème et 44ème compagnies du 3ème régiment d'Infanterie de Marine, désignées pour relever les 14ème et 15ème compagnie du même régiment, rejoindront la Nouvelle-Calédonie par le Navarin. L'enseigne de vaisseau d'Espinay-Saint-Luc embarque par permutation avec son collègue Le Guen. Le médecin de 1ère classe P. Barret en qualité de médecin-major (il est dirigé sur Rochefort le 10 décembre pour faire partie de la commission médicale chargée de visiter les transportés à embarquer), l'enseigne de vaisseau Maudet, l'enseigne de vaisseau de Kérillis-Calloch embarquent également. Prendront place parmi les passagers à Rochefort, le capitaine d'Artillerie Moraux, le garde d'artillerie Nodin et sa famille, un maître-armurier de Lorient, 46 sous-officiers et canonniers provenant de Cherbourg et de Lorient. Embarqueront à Brest le 20 décembre, le capitaine en second d'Artillerie de Marine Gobert, l'aide-commissaire Delacour du cadre colonial, l'enseigne de vaisseau Dejean destiné à la Gazelle.

Parmi les militaires du 3ème régiment d'Infanterie de Marine embarqués pour ce voyage, un certain Meynieu, dans une lettre à son frère, datée de l'île des Pins le 28 août 1879, a raconté sa traversée, sous forme d'un petit "journal de bord" (page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, transcription). Il y raconte les péripéties du voyage et la description de certains lieux, tels Ténériffe par exemple.

Le Navarin est mis en rade le 7 décembre 1878. Le 20 décembre à 10h15, il quitte Brest pour Rochefort. Un article du 21 donne la composition de son état-major. En vue de l'île d'Aix le 23 décembre, le navire est attendu le 25 dans la soirée au mouillage, et doit être remorqué par le Travailleur. Il arrive finalement le 24 à 16h00, doit embarquer 360 condamnés le 28, puis partir le 29 pour Ténériffe et Nouméa. Ayant appareillé, le navire est obligé de revenir au mouillage de l'île d'Aix le soir même de son départ, suite à des avaries dans sa mâture occasionnées par le mauvais temps. Le lieutenant de vaisseau Mousnier-Lompré embarque. Le transport appareille à nouveau le 6 janvier 1879 à 11h40, et entre en relâche à Brest le 15 janvier, suite à ces avaries de mâture. Le départ vers la Nouvelle-Calédonie a lieu depuis Brest le 27 janvier 1879. Le 11 février, le Navarin arrive à Sainte-Croix (Santa-Cruz) de Ténériffe, et tout allait bien à bord. Il en repart le 14 en direction de Nouméa. Le 7 mars, le navire se trouvait à hauteur de Bahia (Brésil), par 14° de latitude sud et 30° de longitude ouest. Tout allait toujours bien à bord. Le transport arrive à Nouméa le 11 mai 1879. De retour à Brest le 28 septembre 1879, le capitaine de vaisseau Brossollet, qui commandait le Navarin quitte le navire, désigné pour présider de façon permanente les commissions nautiques du littoral français, en remplacement de Monsieur Rougevin, qui part en retraite. Le 16 octobre, le transport est désarmé et remis aux Directions.

Le 20 février 1880, le Navarin est prévu entrer en armement définitif, afin d'effectuer un voyage en Nouvelle-Calédonie. C'est la capitaine de vaisseau Bosc qui en prend le commandement (décision présidentielle du 16 février), et c'est le capitaine de frégate Tourneur qui est désigné d'office pour être second. L'armement se fera le 1er mars, pour un départ le 1er avril. Les aides-médecins du Bois Saint-Sevrin, de Brest, et Amouretti, de Toulon sont désignés pour embarquer sur le Navarin. Le navire doit recevoir début avril à l'île d'Aix un contingent de 400 condamnés à la transportation en Nouvelle-Calédonie en provenance de Saint-Martin-de-Ré. Courant mars, embarque au choix l'enseigne de vaisseau Marielle-Tréhouart, et fin mars le médecin de 2ème classe Fournier. Prendront part au voyage également, à Rochefort, les 25ème, 27ème et 35ème compagnies du 3ème régiment d'Infanterie de Marine, pour relève des 11ème, 12ème et 19ème compagnies en Nouvelle-Calédonie, le lieutenant de vaisseau Daniel commandant la Baïonette. Seront aussi parmi les passagers, les enseignes de vaisseau Daniel, destiné à la Nouvelle-Calédonie, et S. de Kertanguy, destiné à Tahiti, le premier maître de manœuvre Perrois, nommé au commandement de la goélette Dumbéa en Nouvelle-Calédonie, les lieutenants d'Artillerie de Marine Romey et Le Bigot, appelés à servir en Nouvelle-Calédonie, ainsi que plusieurs détachements de militaires du régiment et des 3ème et 4ème compagnies d'ouvriers d'Artillerie de Marine, l'aide-commissaire Morin du cadre colonial destiné à Tahiti, l'inspecteur-adjoint Le Gallois et le sous-commissaire Mittre, destinés à la Nouvelle-Calédonie, l'aide-commissaire Rincazaux destiné à la Dives en Nouvelle-Calédonie, le lieutenant de Vassoigne de la 3ème compagnie du 2ème régiment d'Infanterie de Marine, qui doit remplacer le lieutenant Ferrandi du 3ème régiment, empêché de partir pour cause de maladie. Un article du 20 mars donne une liste d'officiers d'Artillerie et d'Infanterie qui seront aussi parmi les passagers du Navarin. Le navire quitte Brest le 1er avril à 14h00, en direction de l'île d'Aix mais, en raison du mauvais temps, il rentre au mouillage de Brest à 20h00. Le matin du 7 avril, remorqué par la Creuse, Le bâtiment quitte Brest pour l'île d'Aix, où il mouille dans la nuit du 8 au 9. Le dimanche 11 à 14h00, les passagers quittent le port de Rochefort à bord du Travailleur, du Lama, et du Plongeur, afin de gagner le Navarin, le lundi 12 les 302 condamnés sont embarqués, et le lendemain la commission supérieure présidée par le contre-amiral Martin, major-général, se rendra à bord pour passer l'inspection, avant que le navire n'appareille le même jour à 17h00. Un article du 17 avril donne la composition de son état-major, et une liste partielle des passagers. Du 28 avril au 2 mai il fait relâche à Ténériffe. Il est rencontré en mer quelques jours après par la malle du Cap, tout va bien à bord. Un article du 30 juin annonce l'arrivée du navire, ou son imminence, et prévoit sa retenue à Nouméa, en vue du vote de l'amnistie plénière, pour participer aux rapatriements. Un autre article du 7 juillet mentionne sa rencontre le 19 mai avec le navire Craig-Orol, par 4° de latitude sud et 29° de longitude ouest. Une dépêche télégraphique de Sidney, datée du 12 août, annonce l'arrivée du Navarin à Nouméa. Un article du 6 octobre, mentionne son arrivée le 27 juillet, pour un retour sur Brest prévu courant septembre. Cet article mentionne également que pendant les 2 mois de relâche, le Navarin en profitera pour réparer ses avaries de mâture et voilures, suite à un violent grain le 4 juillet, et un ouragan le 9. Parmi les passagers prévus au retour, M. Leboeuf, directeur de la flottille pénitentiaire, remplacé par le lieutenant de vaisseau X. Simon. Le Navarin quitte Nouméa le 4 septembre 1880. Après son retour à Brest début janvier 1881, le navire est placé en réserve de 2ème catégorie le 1er février.

Le 1er juin 1881 le vaisseau à voile arme à Brest, pour un départ vers l'île d'Aix et la Nouvelle-Calédonie le 1er juillet. Les aides-médecin Planté, de Rochefort, et Fras, de Toulon, sont désigné pour embarquer le 1er juin. Embarquent sur le navire les lieutenants de vaisseau Brindejonc, Gilbert, Adam, Pichon, et les enseignes de vaisseau E. Nicol, E. Noël, et de Voisins. Le capitaine de frégate Marciac embarque en qualité de second, et le lieutenant de vaisseau Somborn au choix. Le lieutenant de vaisseau Pichon embarquera à Brest pour la Nouvelle-Calédonie, où il doit servir en qualité de second de la Dives. Les lieutenants de vaisseau Giron et Potin, nommés au commandement de la Dives et du Loyalty en Nouvelle-Calédonie, prendront place à bord vers le 5 juillet, ainsi que le pharmacien de 1ère classe Campana, en remplacement de son collègue M. Taillotte. Prendra place à Rochefort, le premier maître de timonerie Lalanne, nommé au commandement du Moindou en Nouvelle-Calédonie. Le vaisseau-transport doit recevoir à l'ile d'Aix 321 transportés, et 4 arabes déportés. Mi-juin, le sous-commissaire Salvignol a été embarqué sur le Navarin, ainsi que le médecin de 1ère classe Le Tersec et le médecin de 2ème classe Néis. Un article du 18 juin donne une liste de passagers prévus pour ce voyage. Messieurs Le Camus et Bourgey feront partie des passagers, le premier à Brest, et le second à Rochefort, de même que le sous-lieutenant d'Infanterie de Marine Valet, du 3ème régiment, appelé à servir en Nouvelle-Calédonie. Le lieutenant de vaisseau R. M. Robert, nommé résident aux île Marquises, et devant exercer en outre le commandement de la goélette affecté à ce service, rejoindra sa destination à bord du Navarin. Rejoindront également la Nouvelle-Calédonie par le même moyen messieurs Munier et Thomas, conducteurs des Pontes-et Chaussées de 4ème classe, et embarqueront à Rochefort. Au retour, il ramènera les 43ème et 44ème compagnies du 3ème régiment, en même temps que les 21ème et 22ème compagnies, qui seront relevées au moyen de ce transport par les 14ème et 15ème compagnies avec leur effectif réglementaire (100 sous-officiers, caporaux et soldats chacune). Il ramènera de même le médecin de1ère classe Fontorbe qui accompagne depuis Bordeaux un convoi de femmes à destination de la Nouvelle-Calédonie. Le 22 juin, le navire est mis en rade de Brest. Le 1er juillet, à 6h00, remorqué par le Souffleur, il appareille pour l'île d'Aix, où il arrive dans la nuit du 2 au 3. Un article du 6 juillet donne le programme d'embarquement pour les passagers et les condamnés, avec départ prévu dans la soirée du 7, après passage de la commission d'inspection. Un article du 9 juillet mentionne l'appareillage le 8, et donne le nombre des condamnés, une liste de passagers, et la composition de l'état-major du navire. Un autre article, du 16 juillet, donne une liste partielle des condamnés. Le Navarin arrive à Nouméa le 30 octobre, et en repart le 1er décembre 1881. A son retour à Brest, le 2 avril 1882, il est désarmé et placé en réserve.

Le 10 octobre 1882, le navire entre au bassin à Brest.

Le vaisseau-transport entre en armement le 1er février 1883, pour un voyage un Nouvelle-Calédonie le 1er mars. Par décision présidentielle du 14 janvier, le capitaine de vaisseau A.C.E. Forget est nommé au commandement du vaisseau transport à voile le Navarin à Brest. Le sous-commissaire Dudrumel est désigné pour embarquer sur le navire. Le sous-commissaire Gast, en congé de convalescence de deux mois, reçoit l'ordre de rejoindre son poste en Nouvelle-Calédonie par Brest le 1er mars avec le navire. Les aides-médecins Hébrard, du port de Toulon, et Duville (il permutera finalement avec son collègue Delay, de l'Héroïne), de celui de Rochefort, sont désignés pour embarquer sur le Navarin. Le lieutenant d'Infanterie Maurat, prendra place sur le navire à Rochefort pour se rendre en Nouvelle-Calédonie, ainsi que Monsieur Belenfant, nommé sous-chef à l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Le Navarin quitte donc Brest le 1er mars, pour l'île d'Aix, où il mouille le 5 au soir. Le 7, il reçoit ses passagers civils et militaires, le 8 ses condamnés, et le 9 c'est l'inspection par la commission. Le même 9 mars à 17h00, c'est le départ, le remorquage étant effectué par le Travailleur. Un article du 14 mars donne la composition de son état-major, et une liste de passagers, mentionnant 330 passagers civils et militaires et 320 condamnés. Un article du 4 avril, fait part de d'une escale du 23 au 26 mars à Santa Cruz de Ténériffe, du décès de 2 transportés pendant cette traversée. L'article mentionne également un coup de vent de 36 heures subi par la Navarin vers Gibraltar, au cours duquel il a failli perdre une baleinière. Le 6 avril, le vaisseau est rencontré par 13° de latitude nord et 28° de longitude ouest, tout va bien à bord. Un télégramme arrivé à Paris le 6 juillet 1883 annonce l'arrivée à Nouméa du Navarin. Un article du 1er septembre donne comme date d'arrivée à Nouméa le 28 juin, et raconte de nouveaux déboires subis par le navire début juin. Cet article mentionne également le départ le 2 août en direction de Brest. A son retour il est prévu être désarmé. Le 5 septembre, il est rencontré par 10° de latitude nord et 27° de longitude ouest par le steamer anglais Cotopaxy. Attendu à Brest courant novembre, un article du 6 octobre donne une liste de passagers rentrant de Nouvelle-Calédonie par le Navarin. Le 9 octobre le vaisseau touche Sainte-Hélène, tout va bien à bord. Il en appareille le 11 pour Brest, où il mouille en rade dans la nuit du 20 au 21 novembre. Mi-décembre, le capitaine de vaisseau Forget, la capitaine de frégate Besson, les lieutenants de vaisseau Le Barzic, Rozier, Gaudin, Ollivier, et les enseignes de vaisseau Simon et Fournier débarquent.

Mi-mars 1884, le Navarin est désigné pour effectuer le voyage en Nouvelle-Calédonie du 1er juin et doit est armé le 25 avril dans cette perspective. Il doit prendre en charge 310 condamnés à l'île d'Aix. Par décision présidentielle du 30 mars, le capitaine de vaisseau Penfentenyo de Kervéréguinest désigné commandant du vaisseau à Brest. Le capitaine de frégate Bienvenue sera le second du navire, il recevra 5 lieutenants de vaisseau pris dans les services à terre et aucun enseigne de vaisseau n'embarquera. Le médecin de 1ère classe Frison, le médecin de 2ème classe Salaun, l'aide-médecin Durand, l'enseigne de vaisseau Pichon (il passera sir la Vire à Nouméa) Salaun embarquent. Le 20 mai, le navire est en rade de Brest. Par décision du même jour, le surveillant de 1ère classe des établossements pénitentiaires, est nommé surveillant-chef de 2ème classe, et ilaura le commandement des condamnés embarqués sur le Navarin, en remplacement de monsieur Barre, admis à la retraite sur sa demande. Parti le 1er juin, il mouille en rade de l'île d'Aix le 3 vers 15h00. Les passagers sont embarqués le 5, les prisonniers le 6, et l'inspection a lieu le 7 juin.

Le Navarin appareille de la rade des Basques le 10 juin à 6h00 pour Ténériffe et Nouméa, remorqué par le Travaileur. Un article du 12 juin donne la composition de l'état-major, et une liste de passagers.

Pour ce voyage, parmi les passagers militaires, se trouve Eugène Vignette, originaire de la Sarthe, marin au 2ème régiment d'Infanterie de Marine, marin "peu méritant" si l'on peut dire. Son état signalétique et des services fait en effet état de différentes condamnations pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie. Ce militaire passera d'abord au 3ème régiment d'Infanterie de Marine en Nouvelle-Calédonie, puis au 116ème régiment d'Infanterie après son retour en Métropole. Le retour de ce militaire se fera également sur le même navire (Eugène Vignette est considéré en campagne sur le Navarin du 1er juin au 4 octobre 1884, et du 4 février au 3 juin 1886, et en Nouvelle-Calédonie du 3 octobre 1884 au 3 février 1886).

Le

navire mouille à Santa-Cruz de Ténériffe le 21 juin, tout va bien à bord, de

même qu'à l'arrivée à Nouméa le 2 octobre 1884. Un article du

4 novembre donne une liste de passagers venant de Tahiti par la Vire,

et qui doivent rentrer par la Navarin. Le navire quitte Nouméa le 4novembre

1884 pour Tahiti. Un militaire affecté au 3ème régiment d'Infanterie de Marine, et qui

avait effectué une mission en Nouvelle-Calédonie depuis le 22 octobre 1882,

nommé Hippolyte Moreau, est rapatrié sur la Métropole lors de ce trajet de

retour, pour lequel le navire emprunte le canal de Suez. Il est désarmé à son

arrivée à Brest en mars 1885.

Fin 1885, le

Navarin effectue un nouveau voyage vers la Nouvelle-Calédonie. En effet, un artilleur originaire

des Deux-Sèvres, Charles Bouffard, est compté en campagne sur la Navarin du 8 septembre 1885

au 6 janvier 1886, puis en Nouvelle-Calédonie du 7 au 17 janvier 1886. Au

retour de ce voyage, le navire sera rayé des listes le 13 juillet 1886, avant

de servir de bâtiment central de la défense mobile en 1889 et 1890.

Le bâtiment sera

démoli en 1908, comme le montre une estampe.

17ème

convoi de déportés

Malheureusement, les livres de bord n'ayant pas été conservés, on ne peut que faire des hypothèses concernant ce voyage. Au vu de la durée de celui-ci, on peut penser que le navire a fait une escale de 10 jours à Alger, pour prendre en charge des condamnés algériens du dépôt de Maison Carrée. Une seconde hypothèse ferait rester le Navarin au mouillage de l'île d'Aix, en attente de son chargement de prisonniers. Cependant, le rapport médical du médecin-major Geffroy prouve que le navire a fait une escale de 52 jours à l'île d'Aix avant d'appareiller pour la Nouvelle-Calédonie.

Il en avait profité pour embarquer 49 marins passagers, 277 militaires, et 43 civils, plus 360 transportés et un condamné tahitien.

En plus des forçats destinés au bagne de la Nouvelle-Calédonie, le navire embarque 10 déportés de la Commune et 2 arabes (3 des déportés sont condamnés à la déportation en enceinte fortifiée et 7 à la déportation simple) . Ces douze prisonniers avaient été extraits de la prison de Saint-Brieuc, et avaient rejoint La Rochelle par chemin de fer, puis le dépôt de Saint-Martin-de-Ré par bateau. La plupart de ces déportés ont été condamnés par contumace aussitôt après la fin de la Commune, et ont été repris, ou se sont rendus volontairement, en espérant la clémence de la Justice.

Un article du 2 août mentionne les dates d'embarquement des passagers, des prisonniers, de l'inspection du personnel par la commission présidée par le contre-amiral Lejeune, et donne une liste partielle des passagers et la composition de son état-major.

Le 5 août 1876 à 3h50, le Navarin lève l'ancre et se dirige sur Dakar, au Sénégal. Il semble cependant que le navire soit parti le 2 août de l'île d'Aix, comme l'atteste le tampon en bas de page à gauche du dossier de bagnard de François Jourdy, matricule 8478, condamné à 5 ans de travaux forcés pour fabrication de fausse monnaie. A moins que ce tampon n'indique la date d'embarquement.

Après quelques jours d'escale à Ténériffe du 15 au 19 août, et au vu de la longueur du voyage, il prend vraisemblablement la route du Brésil, puis passe le Cap de Bonne Espérance.

Le 4 septembre 1876 à 22h55, alors que le navire se trouve par 5°55'40" de latitude nord et 22°40'16" de longitude ouest, le rôle d'équipage mentionne un décès. Il s'agit de Jean-Baptiste Joseph Feneuil, âgé de 59 ans (Sont acte de décès mentionne 1876 au lieu de 1816 pour la date de naissance), veuf, originaire de la Marne, enregistré comme passager à la ration. L'acte est enregistré par l'aide-commissaire Fuzier, remplissant les fonctions d'officier d'éat-civil, avec pour témoins les enseignes de vaisseau Richard-Foy et Cognolaro.

Selon un manuscrit de souvenirs de François Renard, soldat parti pour Tahiti, dans la nuit du 25 au 26 août 1876 (le soldat a surement fait une erreur sur la date car le navire ayant quitté Ténériffe le 19 août, il ne pouvait être dans l'océan Indien 6 jours plus tard), le navire se trouve par 76° de longitude et 46 de latitude, à 900 lieux par le travers de Saint-Paul d'Amsterdam, c'est à dire en plein océan Indien, comme le montre un dessin signé au dos S. Hoare, Photographer, Papeete, Tahiti. C'est à ce moment que le navire a perdu son gouvernail au large des îles Saint-Paul et Amsterdam. Le Navarin fera donc une escale inopinée à Freemantle, en Australie, du 19 novembre au 7 décembre 1876, afin d'effectuer la réparation. Les fruits et légumes frais chargés et consommés à cette occasion permettront de soigner 26 scorbutiques, dont 17 parmi les condamnés.

Le Navarin arrivera à Nouméa le 6 janvier 1877, selon le rapport médical du médecin-major Geffroy (Selon François Renard, la date serait différente). Le rapport mentionne 8 décès au cours de la traversée, dont 5 transporté et un déporté, un des deux arabes embarqués, et qui seront immergés. Une dépêche de Melbourne (Australie), en date du 23 janvier, annonce l'arrivée du Navarin à Nouméa, mentionnant une bonne santé de l'équipage et des passagers.

Le 27 janvier 1877, le Navarin quitte Nouméa à destination de la France,

embarquant 161 déportés rapatriés (44 libérés, 93 dont la peine est commuée en

détention, 7 dont la peine est commuée en emprisonnement, et 17 dont le peine

est commuée en bannissement). Les rapatriés dont la peine est commuée en peine

de prison, à leur arrivée à Brest, seront répartis dans différentes prison

centrales pour y purger le reste de leur peine. Parmi ces rapatriés dont la

peine est commuée en détention, on trouve Charles Romain Capellaro, sculpteur

qui avait fait partie du 10ème convoi sur la Virginie et qui,

pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie, sculpta une jolie pipe à foyer unique, représentant une tête de la

République, signée à la pointe île des Pins. Il avait également dessiné

une lithographie, le rêve. Charles Romain Capellaro, décédé en

1899, est enterré au cimetière du Père Lachaise. En plus

des rapatriements, le navire embarque 60 femmes et enfants, 80 marins, 188

fantassins, 47 artilleurs, et 125 passagers "divers", soit un total

de 661.

Pour ce voyage l'itinéraire emprunté est la route du Pacifique, par Tahiti,

avec escale du 6 au 12 mars, puis le Cap Horn. Un article du 16 mai 1877 fait état d'une possible

relâche aux Malouines ou à Sainte-Hélène, et qu'il est attendu en France du 15

au juin. L'article mentionne que le navire ira à Lorient débarquer ses 161

déportés qu'il transporte, avant d'aller désarmer à Brest.

Un soldat du 3ème régiment d'Infanterie de Marine, Théodore Rambaud a raconté brièvement dans ses carnets (page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8) ce voyage retour, donnant quelques annecdotes pendant la traversée à l'aller avec la Virginie, pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie, ou lors de l'escale à Tahiti au retour avec le Navarin.

Le navire, manquant de vivres le 29 mai, fera une escale à Bahia, au Brésil, du 4 au 7 juin,

avant de se diriger sur Dakar, et d'arriver à Brest le 26 juillet 1877. Pendant

cette traversé de retour, il y aura 14 décès.

Liste des condamnés à la déportation en enceinte fortifiée : François Adrien DAVID dit Prolétaire, Jules DERO, Auguste Nicolas ZEGUT,

et un arabe.

Liste des condamnés à la déportation simple : Auguste Joseph

Edouard CAUDEVELLE, Isidore Ambroise DUFOURD, Joseph Léopold Auguste GEORGE,

Gustave LONGUET, Edouard Arthur MASSARD, Edmond Pierre REFRAY, Ernest François

VALEGAN, et un arabe.

Pour tout renseignement concernant ces prisonniers, vous pouvez me contacter ici.

19ème convoi de déportés

Le 30 septembre 1877, le Navarin embarque 6 Communards et 7 arabes, qui

avaient été extraits du dépôt de Saint-Brieuc et qui mettront 8 jours pour

atteindre Brest. Il rejoint la rade de l'île d'Aix, où il arrive le sept au

soir à 2h55, pour y charger des forçats destinés au bagne de

Nouvelle-Calédonie. Le 8 dans la soirée, il embarque les passagers civils et

militaires. Le 9 et le 10, ce sont les prisonniers, et le 11, le contre-amiral

de Freycinet, major général, passe l'inspection du personnel à bord du vaisseau-transport.

Le Navarin appareille ce même 11 octobre 1877 en direction de Nouméa et Tahiti.

Il y avait à bord 416 hommes d'équipage, 215 marins et soldats passagers, 50

passagers civils, 1 gendarme et 5 surveillants avec 21 membres de leur famille,

400 transportés et 13 déportés, soit un total de 1145 personnes, et le

commandant était le capitaine de vaisseau Bouju. Un article donne une liste partielle des passagers.

Le Navarin ne fera qu'une escale à Ténériffe du 27 au 30 octobre 1877.

Sur les 6 Communards de ce dix-neuvième convoi, un seul, Graffin, est condamné

à la déportation en enceinte fortifiée, les autres étant condamnés à la

déportation simple. Parmi les arabes embarqués, 2 sont condamnés à la

déportation simple, les 5 autres étant condamnés à la déportation en enceinte

fortifiée.

L'un des Communards, Louis Barron, prétend que la cage de la batterie

basse dans laquelle il est logé avec ses compagnons de voyage ne mesurait que16

mètres cubes (soit 4 sur 2 sur 2 mètres), ce qui semble ridiculement petit, et

paraît impossible pour loger les 6 condamnés et placer leurs 6 hamacs. IL

semble plus plausible que cette surface soit de 16 mètres carrés, mais le

confort n'est ni meilleur ni pire que pour les autres convois. Dans cette

batterie, il y a peu d'air et un seul hublot vitreux ne laisse filtrer que peu

de lumière. Les sabords sont fermés par des grilles. Les prisonniers,

s'habituant petit à petit à cette pénombre, arrivent à se déplacer sans se

cogner partout. Cependant la lecture et l'écriture leur sont de fait

interdites, et l'oisiveté s'installe, mettant les caractères à vif. En effet

les plus polis deviennent grossiers et les généreux avares. Dans ses souvenirs

(Sous le Drapeau rouge, chez Albert Savine éditeur, Paris, 1889, pages

212 à 219) Louis Barron nous livre une anecdote de cette traversée :

"Joseph, dit "La Terreur", étalait si franchement son égoïsme

naïf qu'en vérité il nous amusait beaucoup. Il n'avait rien vu de pareil, même

chez les "joyeux", même à bord du Royal-William. Il arpentait

à grands pas la partie libre de la cage, gémissait, aspirait bruyamment, comme

pour pomper tout l'oxygène du taudis. Jamais, il n'avait souffert ainsi, jamais

lui, Joseph, dit "La Terreur", un si beau garçon, si chéri des femmes

; si ce n'était pas un malheur ! Il en oubliait de lisser et de ramener ses

cheveux en accroche-cœurs. Ah ! Personne ne souffrait comme lui, non personne.

Ce n'était pas possible !".

Louis Barron raconte que le 14 octobre 1877, alors que le Navarin se trouva

dans le golfe de Gascogne, les déportés essaient d'organiser une manifestation

politique, mais une tempête met fin à leur projet. Les Communards doivent même

se cramponner à ce qu'ils trouvent pour pouvoir regagner leur cage. Pour ne

rien arranger, ils entendent les chants nostalgiques provenant des forçats qui

se trouvent dans la batterie haute. Et les passagers libres, comme dans les

autres convois, ne se privent pas de venir voir les fauves "à la

ménagerie". Louis Barron ne raconte presque rien d'autre sur le reste de

la traversée, hormis qu'il donne une position dans les mers australes.

Le 27 octobre 1877, le vaisseau-transport arrive à Ténériffe, et en repart le

30. Un

article raconte qu'un un prisonnier avait excité

ses compagnons contre les gardes, et en avait même frappé un. Un Conseil de

Guerre organisé aussitôt par le capitaine de vaisseau Bouju, commandant du

navire, le condamna à mort, et il fut exécuté.

Le Navarin atteint la Nouvelle-Calédonie le 24 janvier 1878, après 105 jours de

voyage. Il est au

mouillage en rade de Nouméa le 25 janvier 1878.

Le navire a dû relâcher à Dakar, puis virer de bord dans l'Atlantique Sud, pour

doubler le cap de Bonne Espérance, sans passer par le Brésil.

Selon François Renard, cité plus haut, le Navarin avait quitté l'île d'Aix le

11 octobre 1877 à 11h00 en direction de Santa-Cruz. Il faisait ensuite escale à

Tenerife du 26 octobre à 7h45 au 30 octobre à 10h00. Le 11 novembre 1877 le

navire passait le "

Pot au noir", puis l'équateur le 17

novembre.

Le Pot au Noir, ainsi appelé familièrement par les marins est la zone de

convergence intertropicale (ZCIT), connue également sous le nom de zone

intertropicale de convergence (ZIC), de front intertropical ou de zone de

convergence équatoriale, ceinture de quelques centaines de kilomètres du nord

au sud, qui est une zone de basses pressions entourant la terre près de

l'équateur. Cette zone est constituée de masses d'air chaudes et humides

anticyclonique en provenance des tropiques et portées par les alizés. La

convergence de ces masses provoque des mouvements convectifs des cellules de

Hadley et se caractérise en général par des formations importantes de

cumulonimbus, nuages qui sont à l'origine des orages. Cette zone de convergence

oscille autour de l'équateur passant de l'un à l'autre des hémisphères nord (en

juillet) et sud (en janvier) selon un cycle annuel. On peut aussi observer dans

cette zone un cycle diurne, où les cumulus de la matinée se transforment en

orages l'après-midi. En climatologie, la ZCIT correspond à l'équateur

météorologique (EM). C'est aussi la ZCIT qui est à l'origine des moussons dans

certains pays. A noter qu'au XIXème siècle un pot-au-noir désignait une

situation peu claire et dangereuse.

Le Navarin, une fois passé l'équateur, est rencontré en mer le 25 novembre 1877

par le navire de commerce le Centurion, par 19° de latitude sud et 32° de

longitude ouest. Tout allait bien à bord. Le navire passe le cap de Bonne

Espérance le 9 décembre 1877, puis Le 23 décembre, en face de l'île de

la

Possession, puis en face des

îles

Kerguelen le 27. Le 8 janvier 1878 il était au

large de la Tasmanie et le 24 janvier à 14h00 il était en rade de Nouméa. Le

rapport du médecin-major Geffroy fait état du décès de 4 transportés pour ce

voyage, dont l'un d'une lésion organique du cœur, 2 de pneumonie, et le

quatrième d'un phlegmon iliaque.

Le Navarin repartira de Nouméa le 19 février 1878 à 8h40, embarquant 675

passagers, dont 79 déportés pour leur rapatriement, 4 libérés, 77 dont la peine

est commuée en détention, et 2 dont la peine est commuée en bannissement).

Toujours selon François Renard, le navire effectuait le passage des antipodes,

par 180° de longitude, le 6 mars 1878, avant d'entrer en rade de Tahiti le 1er

avril 1878.

Lors de son entrée en rade de Tahiti, le port de Papeete n'ayant pas de pilotes

brevetés à ce moment-là, n'a pu fournir qu'un apprenti. Cela eut pour

conséquence une mauvaise route dans la passe et le fait que le navire touche un

récif, contre lequel il abîma son gouvernail. Ce fait est attesté pas

un

courrier émanant de la Division Navale de l'Océan

Pacifique, qu'un

extrait de rapport du commandant du Navarin du 7

avril 1878, document signé Bouju.

Ayant quitté Tahiti le 18 avril, le rapport du médecin-major Geffroy mentionne

que le 13 juillet le Navarin communiqua avec le navire de commerce anglais

Olga, qui demandait un médecin. Le bâtiment venait d'Opobo (baie de Biafra), et

avait plus de 100 jours de mer. Je me rendis à bord, et je trouvais un homme

atteint de scorbut à un degré très avancé. Trois autres présentaient aussi des

symptômes scorbutiques, mais tout à fait au début. Le capitaine [...] me

dit qu'il avait perdu trois hommes de fièvre rémittence bilieuse [...].

Nous donnâmes à l'Olga de l'eau, de la farine et du jus de citron.

Le Navarin sera de retour à Brest le 25 juillet 1878, ayant eu 5 décès au cours

du voyage, et entre au port le 27. Il est désarmé et remis aux Directions le 20

août 1878.

Liste des condamnés à la déportation en enceinte

fortifiée : Louis Jean Désiré GRAFFIN, et cinq arabes.

Liste des condamnés à la déportation simple : Louis Benjamin BARON (ou BARRON), Jean-Pierre Eugène FOIX, Henri

Auguste GUERITTE, Jean JOSEPH, Nicolas Octave LEDANTE, et deux arabes.

Rapatriements

Le Navarin participera au rapatriement des

Communards par deux fois.

De fin juin 1878 au 11 mai 1879, un certain

Eugène PIGEON, sergent dans l'Infanterie de Marine, originaire de Pontaumur,

dans le Puy-de-Dôme, a accompagné des forçats sur le Navarin. Tiré au sort, il

avait été astreint à près de 6 ans de service. Dans une lettre datée de Brest

qu'il a écrite le 19 janvier 1879, il fait état de cette série d'avaries, des

deux faux départs avec retour à Brest pour les réparations.

Un maître d'hôtel du Navarin, Narcisse BARRET, raconte dans un livre ce voyage

aller et retour. Un soldat, sapeur à la 43ème compagnie du 3ème régiment

d'Infanterie de Marine, François DENIS, faisait partie du nombre des

passagers. Il allait en Nouvelle-Calédonie pour le service de la surveillance

du Bagne, et il raconte également ce voyage aller et retour dans ses carnets.

Le Navarin avait donc quitté Brest le 20 décembre 1878, pour mouiller à

Rochefort le 24. Le 27 décembre vers 13h00, 200 soldats sac au dos

accompagnés de deux officiers de l'Infanterie de Marine, les 43ème

et 44ème compagnies du 3ème régiment d’Infanterie de

Marine. Le détachement quitte la caserne des Charentes à Rochefort, musique

en tête, accompagné du chef de corps, Monsieur LAURANT on traversa la ville.

Tous les habitants du haut des fenêtres disaient au revoir à ces braves qui

allaient dans un pays lointain défendre l’honneur de la France. Ces hommes

sont destinés à assurer la sécurité à bord du navire pendant le voyage, avant

de relever 2 compagnies en poste en Nouvelle-Calédonie. Les officiers sont Monsieur

COVIER, capitaine et chef de détachement et Monsieur RICOURT, sous-lieutenant

d’infanterie. Le transfert entre le port de Rochefort et le Navarin, au

mouillage à l’île d’Aix est assuré par la Comète, puis par deux chaloupes

effectuant la navette entre les deux bâtiments. François DENIS raconte sa

montée à bord : Il fallut comme de juste attendre son tour pour

descendre, ce qui arriva à 8 heures du soir et avec une pluie battante. Quand

je me vis dans cette barque où l’eau venait presque à rentrer et qui la lançait

comme un drapeau au vent, je ne savais plus où j’en étais. La joie commence à

renaître : j’attrape l’échelle d’espérance, je monte. Quelle surprise en

arrivant là-dedans. On croyait arriver dans une galère et, à dire la vérité,

l’on ne se trompait pas beaucoup. Le 28, les passagers libres embarquent,

puis ce sera le tour 364 forçats. Mais le navire resta deux jours encore au

mouillage.

Le 31 décembre c'est le départ pour Nouméa. Cependant, suite à une tempête, 11

heures après le départ, survient une grave avarie du mât de misaine (Le mat

de perroquet du mat de misaine fut emporté mais il ne causa pas d’accident),

qui oblige le navire à revenir au port pour effectuer les réparations

nécessaires. Le 6 janvier 1879, nouvel appareillage mais, en rentrant dans

le Golfe de Gascogne tous les vents semblaient se déchaîner sur nous…Ce fut

l’affaire de 4 à 5 jours…Les pauvres mats qui ne pouvaient plus résister

commencèrent à se disloquer. Le 12 janvier, à midi, on s’aperçut que le grand

mat était ébranlé jusque dans la cale du navire et même le bateau faisait de

l’eau. Suite à cette voie d’eau, le commandant donne l’ordre de revenir sur

Brest pour réparer.

Le Navarin s’y trouve le 15 et le lendemain, le Calvados vient en rade, afin

que les 364 forçats y soient transférés le temps de la réparation, ainsi que et

la 44ème compagnie pour les garder. La 43ème compagnie

débarque et est stationnée à Pontanezen pour le temps des travaux. Le Navire

entre à l'Arsenal le 17 pour être démâté. Les dégâts ne sont pas aussi graves

qu'envisagés au départ, mais une fausse manœuvre d'un remorqueur abîme le

navire et il faut prolonger les réparations.

Le 25 janvier, les troupes et les forçats rembarquent, et le départ pour la

Nouvelle-Calédonie à enfin lieu le 27 janvier 1879. Le Navarin avait mauvaise

réputation auprès des marins, car à chaque voyage il y avait des incidents ou

de graves avaries. Il passait pour n'avoir pas de chance, ce qui semble

confirmé par ce qui précède, et l'on connaît la légendaire superstition des

marins! ...

Peu après ce nouveau départ, un soldat est blessé assez sérieusement à la tête,

et il sera débarqué à Tenerife pour rapatriement. Le 5 février, un forçat se

pend avec la corde de son hamac. Il avait été condamné à 22 ans de travaux

forcés, et avait déjà tenté par deux fois de se suicider. Le lendemain, c'est

un marin de l'équipage qui décède, et les deux corps sont immergés selon

l'usage. Le 10 février la terre est en vue, et le lendemain, le Navarin mouille

à Santa Cruz de Tenerife.

François DENIS donne une description assez détaillée de Tenerife : Au pied d’une grande montagne

inaccessible, sur le bord de la mer, on aperçoit une petite ville entourée de

verdure magnifique. On y remarque la place de la Constitution et le fort, qui

éclate à 10 lieues aux alentours. On y remarque encore deux lions traversés par

une épée ensanglantée et semblant vomir le feu. On récolte dans cette île

oranges, bananes, dattes, figues, café, tabac et quelques légumes et quelque

peu de grains, mais bien peu. Les habitants sont espagnols et ils ont le même

costume que les Français. Dans ce pays, les oranges valent 4 fr. le cent ;

les bananes la même chose. Le paquet de tabac, 75 centimes les 100 grammes et

les paquets de cigares de 25, valant 1 franc.

Après avoir fait des provisions de bœufs, de moutons, de volailles ou

charbon pour les cuisines, enfin toutes les provisions toujours utiles pour la

Traversée, le vendredi 14 février à 7 heures du soir, le bateau reprend la

mer.

Le 16 vers 2 heures de l’après-midi, donc 2 jours plus tard, la flèche du mât

d'artimon casse. Dans sa chute, elle entraine la flèche du grand mât, dont le

paratonnerre manque de peu 2 soldats de l'Infanterie de Marine, avant de tomber

à la mer. Le soir même la réparation est effectuée, mais le commandant

préfèrera ménager le mât d'artimon tout le reste du voyage, ce qui en allongera

encore la durée. Le 24 février, à 12 heures précises, un forçat

d'environ 62 ans, malade depuis Brest, décède et est immergé le même jour.

Deux jours plus tard, 26 février jour des cendres, c'est le «passage de la ligne», c'est-à-dire le

franchissement de la ligne de l'équateur, une des traditions maritimes qui ont

perduré, constituant encore aujourd'hui un rite important dans les marines

nationale et marchande, française et occidentale. Cette cérémonie initiatique,

durant laquelle les barrières de grades et de fonctions n'existent plus, se

déroule de la manière suivante : les marins et passagers qui traversent pour la

première fois la ligne équatoriale en bateau sont invités à se présenter devant

sa majesté Neptune. Pour être autorisés à franchir sans encombre cette zone

redoutée entre hémisphère nord et hémisphère sud, ces «novices» doivent payer

un tribut au roi des mers et des océans et recevoir le «baptême». Pour ce faire, les anciens se déguisent

pour endosser les rôles du dieu Neptune et de son épouse Amphitrite, mais aussi

en astronome, juge, évêque de la ligne ou encore en «sauvages». Les nouveaux

sont alors conviés à des festivités durant lesquelles ils auront à passer

diverses épreuves ; l'une des plus célèbres est l'immersion dans la

piscine improvisée sur le pont ou à la lance à incendie. Une fois cette

cérémonie terminée, les baptisés, devenus «chevalier des mers», reçoivent un certificat de passage de la ligne. Mais

attention! Ce diplôme doit être précieusement gardé et présenté à chaque

passage de ligne suivant, sous peine de devoir se présenter à nouveau devant le

roi des mers et des océans...

François DENIS nous donne encore une description assez précise de la fête de la

Ligne : La veille, on monta des haricots dans les hunes, mêlés avec des

petits pois et beaucoup d’eaux. La fête est annoncée la veille au soir par un

défilé de masques et de clairons de toute espèce. Un homme représentant le père

La Ligne, un autre, madame La Ligne et tout cela, richement vêtu, le reste des

masques marchant derrière les deux autres premiers, accompagnés des clairons.

Quand tout cela est en train de défiler, l’équipage ainsi que les passagers ne

manquent pas de suivre tous ces vauriens-là qui, une fois que vous êtes sous

les hunes, ne manquent pas de donner le signal et, aussitôt une grêle de pois

et d’haricots et d’aux tombe de toute part, comme une grêle dans un grand

orage. Et le lendemain, encore pire : on organise une espèce de caisse pleine

d’eau, cachée dans des toiles préparées à cet effet et, une fois qu’elles sont

pleines d’eau, on recommence le défilé comme la veille. On vous fait à tour de

rôle passer devant cette baille et après vous avoir noirci la figure et les

pieds que vous devez avoir tous nus, on y ajoute un perruquier à cette

cérémonie, qui se tient ici prêt avec un grand rasoir et une paire de ciseaux

et un peigne. Tout cela est en bois. Après vous avoir coupé les cheveux et

rasés, il vous demande si cela vous va bien. Que ça vous va ou que ça ne vous

aille pas, c’est la même chose : vous recevez bientôt une bousculade qui

vous fait tomber dans la caisse d’eau qui vous passe pardessus la tête. C’est

ce que l’on appelle le baptême du tropique. Attendu que l’on fait cette fête

juste le jour où l’on passe de l’autre côté du soleil. Eh bien donc, ce riche

bapteme, je l’ai reçu le 26 février à 2 heures de l’après-midi, jour des

cendres. Narcisse Barret donne une description encore plus détaillée de ce

rituel du passage de la Ligne.

Le lendemain le Navarin passe près de l’île San Fernando, au Brésil : Habitée par les

forçats du Brésil, cette île représente un mamelon coupé en deux, des rochers

formidables en formant l’ornement. Dans ces parages les vents sont tellement

vigoureux de telle sorte que nous l’avons doublée cause du vent contraire. Le

commandant a donné l’ordre de contourner l’île, et c’est ce que l’on a

fait ; on l’a contournée à un quart.

Le 7 mars, le Navarin porte aide et assistance à un navire anglais en détresse.

Une chaloupe où avait pris place une femme et 4 matelots aborda le navire.

Cette dame, la femme du capitaine du bateau anglais fit sensation à bord, et

notamment auprès de François Denis. Le navire anglais, qui se rendait en

France, fut ravitaillé en farine, lard, biscuit, viande, café, sucre et eau

douce. Du courrier à destination de la France fut confiée à la femme du

capitaine, qui regagna son navire, avant que celui-ci ne reprenne sa route.

Pour Francis Barret, le navire s’appelle le Milton est retourne vers

l’Angleterre. Il parle d’une jeune femme qui est la fille du capitaine du

navire anglais.

Le 8 mars, un soldat de la 44ème compagnie, de service de pompage,

refuse de continuer à pomper malgré l’ordre reçu. Ce soldat est traduit le 11

devant le Conseil de guerre (ou conseil de Justice) du bord, qui le condamne à

1 an de prison, peine réduite le lendemain à 6 mois après un second Conseil. Le

28 mars (le 18 selon Narcisse Barret), un requin-marteau est pêché, écorché,

dépecé et profite à tout l’équipage. Un, ou deux, selon les récits, requins

furent pêchés les jours suivants. Le 3 avril, le Navarin double le cap de Bonne

Espérance, et le 10, un matelot meurt à l’infirmerie. Deux jours plus tard, le

navire passe près de l’archipel du Crozet (François Denis parle des îles Maria

Grosset et de la Possession, quant à Narcisse Barret, il parle des îles Marion

et Creset. Mais il s'agit bien de l'île de la Possession et de l'île de l'Est

avec son mont Marion-Dufresne, dans l'archipel du Crozet).

Le 22 avril, deux forçats qui se trouvaient au cachot rompent leurs menottes et

les donnent au surveillant à destination du commandant avec ce message : voici

ce que nous faisons de vos menottes, selon François Denis ou, tiens, va

porter ça à ton commandant, voilà ce que j’en fais de ta ferraille, selon

Narcisse Barret. Ils sont alors enchaînés avec une chaine de 15 kilos, et le

lendemain ils sont mis à la barre de justice les mains attachées dans le dos,

chacun dans un cachot, mais toujours enchaînés, ce qui les obligeait à se tenir

constamment accroupis.

Le 30 avril, le cap de Tasmanie est doublé, le 8 mai le navire passe en vue de l’île de Norfolk : Cette île, elle forme trois

autres îles, est habitée par les forçats anglais. Sa production, suivant ce que

l’on nous a dit, que l’on a pu savoir, est à peu près la même que celle de la

Nouvelle [-Calédonie]. Comme nous passions pas loin, on apercevait de l’œil les

cocotiers magnifiques. Ce qu’il y a de curieux, se sont ces rochers qui sont au

bord de la mer. Ils sont d’une hauteur qui s’élève au moins à 300 ou 400 mètres

au-dessus de l’eau . Le 10 mai au soir, le phare de Nouméa est en vue, et

l’on voit également les montagnes de l’île. Le lendemain à 7 heures, le pilote

monte à bord pour guider le navire dans la passe et, vers midi et demi, le

Navarin mouille en rade Nouméa.

Le Navarin quitte Nouméa pour le voyage retour le

3 juin 1879, embarquant 405 déportés ou commués et 2 forçats dont la peine est

commuée en réclusion. Un article du 2 août annonce 400 déportés graciés.

Un autre article du 6 septembre parle de 453, et donne

comme dates de relâche à Sainte-Hélène du 13 au 15.

Avant le départ, chaque amnistié reçoit 1 paletot, 1 pantalon, 1 Béret et 2

paires de bas de laine, l'itinéraire devant passer par le cap Horn. Ces effets

d'une assez mauvaise qualité provenaient d'un achat effectué par la Ville de

Paris, et avaient été apportés par le Var, arrivé à Nouméa le 28 mai. A 10h30

ce 3 juin 1879, le navire sort de la rade, remorqué par la Dives. La traversée

entre la Nouvelle-Calédonie et le cap Horn devrait normalement durer de 35 à 40

jours, mais il en faudra 57, car le 6 juin la Navarin subit une avarie du

perroquet de fouque dont l'amure casse, puis ce sont des vents défavorables ou

contraires qui ralentissent le navire.

Dans les premiers jours de la traversée, un nourrisson de 2 semaines décède et,

le 23 juin c'est un des amnistiés déjà malades à l'embarquement qui meurt des

suites d'une angine de poitrine. Ce dernier sera immergé après une cérémonie

civile. Le dimanche 29 juin un autre amnistié décède et sera jeté à la mer dans

les mêmes conditions. Le 10 juillet, c'est un marin qui décède et sera lui

immergé religieusement. Puis quelques cas de scorbut se déclarent dans la

batterie haute. Le Navarin met 3 jours pour franchir le cap Horn sans

incidents, du 20 au 22 juillet. Le 6 août nouveau décès d'un amnistié. Dans la

nuit 12 au du mois, Sainte-Hélène est en vue et le 13, c'est le mouillage

devant James Town. Ce même jour un autre amnistié meurt, et sera enseveli

religieusement sur l'île.

Le 17 août, c'est le départ en direction des îles du Cap Vert et le 23 le

Navarin passe l'Equateur par le travers de l'île Saint-Paul. Le 26 c'est un

véritable déluge qui débute, et les grains se succèdent avant le retour au

calme le soir, avec l'entré dans la région du pot au noir. Le 30 août les îles

étant proche, le commandant ne voulant pas les heurter de nuit, il ordonne de

reprendre la pleine mer. Par la suite les vents sont peu favorables jusqu'au 3

septembre, et il faudra encor 8 jours pour arriver à hauteur de l'île de Flores

au nord des Açores. Cela totalise déjà un retard de 3 semaines, et le navire

n'a pas assez de vivres pour assurer la subsistance si l'arrivée intervient

après le 25 septembre. Le 13 septembre, déjà malade depuis un certain temps, un

second marin âgé de 22 ans décède d'hydropisie générale.

Le 18 septembre le rationnement est mis en place par le commandant. Il durera 8

jours. Le 21, le temps change et des vents favorables permettent d'entrevoir la

fin prochaine du voyage. Le 27 le navire se trouve à 42 lieues du goulet de

Brest. Cette nuit-là tout le monde est sur le pont pour voir le phare

d’Ouessant. Le commandant décide d'entrer de nuit et le Navarin mouille en rade

de Brest à 9h00 le 28 septembre 1879. Cette arrivée inopinée est relatée dans

un article du Petit Parisien du 1er octobre 1879, page 2, ainsi que le retour à Paris des

amnistiés. Les formalités effectuées, les amnistiés quittent le navire.

L'un d'eux décède à peine débarqué sur le sol métropolitain. Il avait quitté le

bord sur une civière.

Les amnistiés arrivent dans la Capitale le 1er octobre 1879, comme le relate un

article de la Petite Presse. Parmi eux se trouvait un certain

Jean-Baptiste PORTEFAIX, originaire de Paris. Ce dernier, lieutenant puis

capitaine de la Garde sous la Commune, arrêté le 28 mai 1871, avait été

condamné le 8 mai 1872 à la déportation en enceinte fortifiée, peine remise le

15 janvier 1879. Il ne bénéficiera pas longtemps de la liberté en Métropole que

lui avait apporté son retour sur le Navarin, puisqu'il décède à Paris, dans son

domicile, 16 rue Collard, le

11 décembre 1881. Le

6 mars de précédent, il avait été victime d'un

accident alors qu'il exerçait la profession de cocher.

Le

Navarin effectuera un autre transport de rapatriement qui

interviendra après l'amnistie générale octroyée par la loi du 12

juillet 1880. Le navire quitte Nouméa le 4 septembre

1880, embarquant 317 déportés

graciés qui sont rapatriés. Le 29 décembre, il est attendu à Brest d'heure

en heure,

mais l'état de la mer laisse craindre à un retard. Il arrivera

finalement le 5 janvier 1881 mais un ordre consignait à bord équipage

et passagers, en raison du mauvais temps. L'ordre est levé le 6, et le

débarquement des passagers et de l'équipage a lieu dans la soirée. Le 7

c'est au tour des déportés amnistiés. Parmi eux il y a Alexis Louis Trinquet,

Dominique Régère, et

Charles Lullier.

Le Gaulois (page 1,

page 2) raconte dans le détail cette arivée.

Le 8 à 11h30, les

premiers amnistiés étaient de retour à Paris par un train spécial, les

autres arrivent le lendemain à 4h30 par un autre train spécial.

Le 1er décembre, le navire lève l’ancre, pris en charge par le D’Estrée et remorqué pour sortie de la passe. Le 7 décembre, un artilleur meurt subitement, et son corps est jeté à la mer le lendemain après une courte cérémonie. Le 10, la vergue du cacatois se casse par une négligence des matelots. Dans la nuit du 16au 17, un matelot qui était monté dans le mât d’artimon, afin de dégager une corde prise dans les voiles, fait une chute sur la dunette et il s’est fait grand mal, mais le médecin a dit qu’il n’aurait rien de cassé, qu’avec les soins voulus, ça ne serait rien.

Le 5 janvier 1882, une femme qui était malade et à l’infirmerie depuis un certain temps décède. Et le même jour, vers 16h00, un homme malade qui était lui aussi à l’infirmerie meurt à son tour. Ces deux corps sont jetés à la mer le lendemain, après la cérémonie rituelle. Le 16 janvier, vers 4 ou 5 heures, le fils en bas âge d’un gendarme meurt. Le 17, c’est un des amnistiés, qui était malade de longue date, attaqué de la poitrine, qui décède à l’hôpital. Le Navarin est alors à hauteur du Cap Horn, où le navire essuie une tempête, qui n’a eu pour conséquence qu’un foc déchiré et une corde cassée. Le 19, par un calme plat, le Cap Horn est doublé. Le 26 janvier, par 50° de latitude, un banc de glace est signalé par la vigie. Le 5 février vers 4h30, un employé de l’Administration, qui revenait de Tahiti, malade depuis longtemps, rend son dernier soupir à l’hôpital, et est jeté à la mer le soir même. Le 11, c’est un soldat du 2ème régiment, lui aussi malade depuis un certain temps, décède : après tous les soins voulus, il est mort de la poitrine. Le lendemain à 10h00, cérémonie funèbre : Tous les officiers y ont assisté et une partie de la troupe et le tambour de bord avec son tambour recouvert de noir pour sonner le roulement, au moment où on l’a jeté à la mer. Le 15 vers 2h45, un enfant convalescent, qui se trouvait à l’hôpital, atteint de fièvre typhoïde, meurt. Il est jeté à la mer le lendemain à 9h30, après les honneurs funèbres.

Le 18, la vigie annonce « terre ! », c’est-à-dire Sainte-Hélène, ce qui réjouit tous les passagers après 80 jours de mer. Mais, vers 20h00, alors que le Navarin ne se trouve qu’à 5 ou 6 km de l’île, il est trop tard pour entrer en rade, et le navire doit virer de bord pour tirer des bordées pendant toute la nuit. Le lendemain le bateau mouille en rade de Sainte-Hélène. François Denis donne une description détaillée de cette île.

Il

est bon de vous dire que, le tour de l’île, il n’y a pas de

fond et ni récifs. Il est que un seul devant la ville que l’on peut mouiller et

il n’est pas grand. Il ne faut pas le rater, sans cela on ne trouverait pas de

fond. Maintenant la ville

est très mal située entre des montagnes et il y en a

la moitié qui est dans la montagne. Ça paraît bien bâti en pierre et couvert de

tuiles. On mouille à environ 1000 1500 mètres de la terre. En face de la ville,

il y a un grand mur qui fait le cercle devant la ville, où la mer rejette son

reflux et, en même temps, c’est là qui est le quai. Il y a une belle cathédrale

qui est montée en pierre jusqu’au haut de la flèche du clocher et des arbres

qui sont bien verts sur les allées qui se trouvent devant. Ou, plutôt, la place

n’est pas grande. Le plus haute maison que j’ai remarquée est à 3 étages. Il y

a aussi 6 forts qui sont taillés dans les rochers pour défendre la ville et la

rade. De la manière que c’est situé, c’est imprenable. On compte 700 habitants.

Ça n’est pas fort, mais c’est beau à voir le chemin qu’ils ont taillé dans le

roc et, partout, il y a un grand mur pour garantir de tomber dans les remblais

qui sont escabreux. Il y a même beaucoup d’endroits que l’on ne peut pas y

pénétrer, mais sur le bord de la mer. (…illisible…). Je ne pourrai pas trop en

donner grand détail, car je ne reconnais pas. Mais je crois que ça doit être

très médiocre dans des chaleurs comme il y en fait. Et puis je coirs bien aussi

qu’il n’y a pas des tas d’eau douce. On voit que c’est sec partout. Je crois

que ça ne fait pas grand commerce. Je vous dirai aussi que les habitants ne

travaillent pas le samedi ni le dimanche. Tous les magasins sont fermés. On ne

peut rien avoir avec son argent.

Montagnes. Elles sont assez

élevées, mais, en haut de toutes ces montagnes, ça forme un plateau. Et voici

comme elles sont construites. Ce sont des rochers qui sont de gradin en gradin

comme des marches d’escalier. Ça a été formé per la mer de siècle en siècle. Ça

a laissé des gradins, mais pas un brin d’herbe y croît dessus. Pas d’arbre, que

tout à fait sur les plateaux et encore il y en a pas beaucoup. L’on voit sur le

bord de la mer, ça s’y est formé des grottes creusées par la mer où l’eau se

ragaillardit lorsqu’elle vient se jeter le long à 15 à 20 mètres d’hauteur. Une

vie magnifique. Il y a aussi, à droite de la ville, une montagne qui est très

haute et dans le même genre que les autres sur un côté et, de l’autre, très

rapide, mais avec des gradins. Tout à fait en haut, il y a un petit plateau qui

ressemble à la couronne d’un empereur. Car paraît-elle avoir 40 mètres carrés à

60 et là-dessus, il y a une maison. Selon moi, ça est un poste de soldats. Ça

domine loin en mer. A gauche, il se trouve un autre où se trouve le sémaphore

et une porte de la ville entre les deux monts. Il y en a quatre autres qui sont

presque aussi et c’est haut sur tout le port avec des pièces. La caserne des

Anglais se trouve au-dessus de la ville, dans la montagne qui domine tous les

environs. Après avoir fait des

provisions, le Navarin reprend la mer en direction de la France.

Le 24 février 1882, un civil, titulaire de la Médaille Militaire, écrivain de

Marine, meurt à l’hôpital. Cet homme était atteint de douleurs rhumatismales

et un peu brûlé par la boisson. Depuis son entrée à bord, il a été malade et

réduit à ne pas pouvoir quitter le lit. Le lendemain, les honneurs funèbres

lui sont rendus, un piquet de 15 à 20 soldats en armes, commandés par un

sous-officier, deux caporaux en armes qui escortent le cadavre et son corps

est jeté à la mer. Le 25, le Navarin passe près de l’île de l’Ascension. Cette

île ne paraît pas bien grande et pas beaucoup de montagnes et c’est un lieu de

transportation en Anglais. Il y a aussi des arbres dans la vallée. Ça paraît

beaucoup plus habitable que Sainte-Hélène. Le 1er mars 1882, une

passagère, Madame MEUNIER, met au monde un enfant à 7h30, alors que le navire

se trouve à proximité de l’équateur. Le 7 mars, il essuie une grosse tempête.

Le 12 vers 8h00, un matelot décède et une courte cérémonie a lieu le soir même

pour ses funérailles. Le 23 mars à 8h00, la vigie annonce la terre des Açores.

Le 31, le navire se trouve près de l’île d’Ouessant, dont on voit le phare à

20h30. Le lendemain à 21h00, un coup de canon est tiré pour appeler le pilote,

puis une fusée rouge est tirée. Le bateau tire des bordées toute la nuit et, le

2 avril 1882 vers 5h00, tire un nouveau coup de canon. Vers 8h30, le pilote

monte à bord puis, vers midi, un bateau à vapeur, l’Infatigable, vient

chercher le Navarin pour le remorquer jusque dans la rade de Brest, où il

mouille à 18h00.

Pour tout renseignement concernant ces

prisonniers, vous pouvez me contacter (ici). Les photos des Communards utilisées dans

cet article proviennent du site http://digital.library.northwestern.edu,

avec l'aimable autorisation du webmestre du site pour leur utilisation ici. Les

photos présentées correspondent en principe aux personnages, mais une erreur

d'identification est toujours possible. Pour les communards originaires du

Finistère, vous pouvez consulter le site de Patrick Milan, pour ceux originaires d'Arcueil

(Val-de-Marne), vous pouvez consulter le site d'Annie Thauront, avec également un article sur le

député de la Guadeloupe Melvil-Bloncourt, condamné à mort pour sa

participation à la Commune.

Sources :

- Déportés et forçats de la Commune : de

Belleville à Nouméa, par Roger Pérennès, Nantes, Ouest Editions,

1991.

- Site Internet http://www.dossiersmarine.fr.

- Dossiers des navires au Centre des Archives d'Outre-Mer à Aix-en-Provence,

série H30.

- Anom OCEA 140, dossier K15.

- Wikipedia pour définition du Pot au noir.

- Dossier de bagnard de François Jourdy envoyé par Philippe Rousselot.

- Nouméa aller et retour, par Narcisse Barret, maître d'hôtel à bord du

Navarin, Paris, 1880.

- Le Rappel du 19 novembre au 13 décembre 1879, 24 et 27 décembre 1879, 4 janvier 1880.

- Service Historique de la Défense à Brest 2F17 (Informations envoyées par

Yannick Lageat).

- Forum Images Marines, pages 9 et 10.

- http://historic-marine-france.com/plans/plans-vaisseaux.htm.

- Courriel de Marcel Pigeon du 30 septembre 2018.

- Documents concernant François Renard envoyés par Joël Laruelle.

- Courriel de Jérôme Moreau du 12 juin 2020.

- Carnets de voyage et documents de François Denis transcrits et publiés par

Pierre Reboul (envoyés par Bernard Denis en juin 2020).

-

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-vous-le-passage-de-la-ligne.

- Archives des Deux-Sèvres, 9 R 2/39-1.

- Courriels de Frédéric Mauchamp, des 22 et 24 janvier 2022.

- Courriel de Florence Scholl du 12 juin 2023, et registres matricules

la Sarthe.

- Courriel de Daniel Maingot du 29 avril 2024.

- Registres d'atat-civil de Verzy (51).

- Le Gaulois du 8 janvier 1881.

- Voyage autour du Monde, campagne 1874 1877, par Théodore Rambaud,

envoyé par Jean-Pierre Paulin.

- Journal de bord Meynieu pour le voyage de 1878-1879, envoyé par Nathalie Bibian.

Crédits photographiques :

- Déportés et forçats de la Commune : de

Belleville à Nouméa, par Roger Pérennès, Nantes, Ouest Editions,

1991.

- Numérisations archives par Bernard Guinard.

- Photos envoyées par Claude Millé.

- Photos envoyées par Joël Laruelle et Bertrand Puel.

- Belle photo du Navarin provenant du musée de la Marine (envoyée par

Bernard Denis).

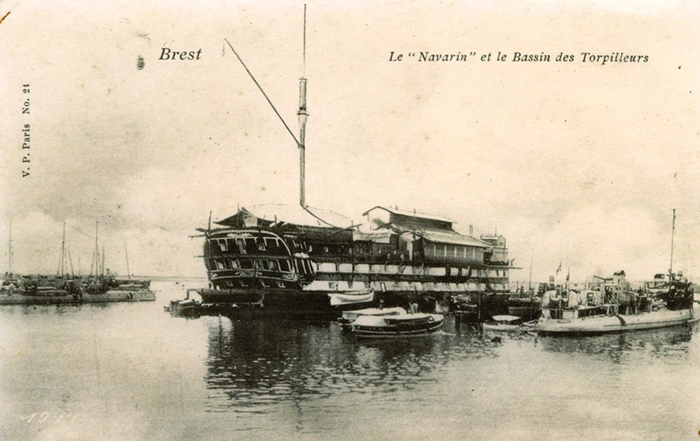

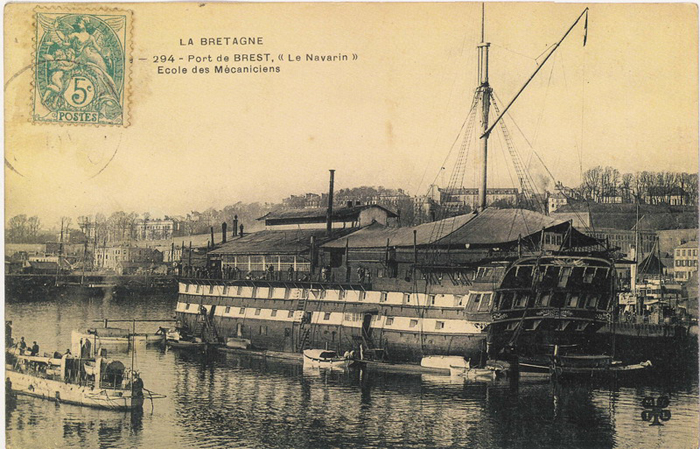

- Cartes postales anciennes.

- https://servimg.com/view/13839571/569#

(certificat de baptême du Passage de la Ligne).

- Wikipédia et BNF pour rite Passage de la Ligne.

| Retour | Accueil site |