Jacques GUINARD

en Indochine (1953-1955)

|

Retour |

Généalogie |

Accueil |

| Album Allemagne |

Album Indochine | De l'utilité de la guerre en Indochine |

Si certains se reconnaissent, ou reconnaissent un parent ou un ami dans les noms cités, ou les photos publiées dans l'article ou l'album, qu'ils n'hésitent pas me contacter, je serais heureux d'échanger au sujet de cet artcile (contact).

De son expérience

en Indochine mon père ne parlait jamais, si ce n'est pour dire qu'il avait été

officiellement "porté disparu" pendant une quarantaine de jours. Il

disait qu'il s'était retrouvé seul dans la jungle, se nourrissant de pousses de

bambou et de bananes, raison pour laquelle il ne mangeait plus de ce fruit

depuis. Il ajoutait qu'il y avait attrapé le paludisme et la dysenterie, ce qui

lui valait sa pension militaire d'invalidité. Il racontait que des paysans

l'avaient trouvé, pratiquement mourant, l'avaient recueilli, soigné, et caché

de village en village, jusqu'à ce qu'il soit récupéré par une unité française.

Malgré cet épisode

plus que douloureux, mon père semblait garder un bon souvenir de son séjour au

Laos. Il parlait des laotiens comme de gens charmants, très agréables, et nous

a transmis à mes frères et moi, une partie de ses sentiments à l'égard des

asiatiques en général, et surtout l'amour de leur cuisine. Autre souvenir de ce

séjour, lorsque mon père, qui ne disait jamais de gros mots, parlait lao, il

valait mieux ne pas comprendre ce qu'il disait!!!... Mais on savait qu'il était

très en colère!...

Après son décès en

1990, ma mère m'a transmis le dossier militaire de mon père. Au lieu de

répondre aux questions quant à ce passé militaire, la consultation de ce

dossier en a soulevé énormément!!!...

En effet, qu'était

le Service de la Guerre Psychologique dont mon père avait deux cartes signées

par le capitaine DEUVE? Quelle était cette médaille de l'Ordre du règne du Laos

dont il avait un diplôme écrit moitié en français moitié en lao? A quelle

occasion exacte a-t'il obtenu sa citation lui valant la Croix de Guerre T.O.E

avec étoile d'argent? Pourquoi cet extrait de JMO de la 61ème CCAL

signé du capitaine commandant cette unité dans le dossier militaire de mon

père? Quelles unités étaient la 14ème CIL et la 61ème CALL? Pourquoi

certaines photos dans son album, dont celles de deux femmes et d'autres signées

"Raoul COUTARD"? Pourquoi des tracts en langue asiatique que je ne savais

identifier se trouvaient dans son dossier? Quel était ce drapeau rouge en

mauvais état avec des inscriptions et une étoile jaune, qu'il gardait dans un

coin de son atelier? Qui étaient Jean DEUVE et Raoul COUTARD?... et bien

d'autres questions encore…

Alors j'ai

cherché, cherché, cherché encore, sur Internet, dans les bibliothèques, dans

les dépôts d'archives (SHD à Vincennes, CHETOM à Fréjus, CAPM à Pau, Mémorial

de Caen), dans des ouvrages achetés ou consultés dans des bibliothèques. Cela

représente une bonne cinquantaine de cartons d'archives, et une vingtaine

d'ouvrages… Mais j'ai trouvé de nombreuses réponses!!!

Parmi les nombreux

documents consultés, certains ont résolu la plupart des énigmes ou questions

soulevées par la consultation du dossier militaire et des albums photographiques de mon

père. Mon père s'est ainsi trouvé au cœur de cette tragédie que fut la retraite de

Sam Neua. Les historiens sont peu diserts sur cette tragédie, ou sur l'attitude

héroïque du peuple méo, alors qu'ils ont tant parlé d'autres épisodes de cette

guerre.

Je dois à Raoul COUTARD,

que je remercie du fond du cœur pour son accueil chaleureux, de connaître la

valeur de la médaille d'argent de l'Ordre du Laos obtenue par mon père

.

Je tiens aussi à

remercier Richard DEUVE, fils de Jean DEUVE, qui m'a aimablement autorisé à

consulter le fonds déposé par son père au Mémorial de Caen.

Je me dois enfin

de remercier Mme BERTHELOT, conservatrice au Mémorial de Caen, Mme BERNARD, Mr

ROUSSEL et Mr GASNAULT du SHD, ainsi que son personnel, le capitaine Benoît

BODART du CHETOM, Mesdames Corinne DEVLIEGER et Martine LAU du CAPM de Pau,

pour leur accueil sympathique et leur aide.

Toutes ces

découvertes m'ont donné l'idée d'écrire cet article, comme un hommage avec un

grand "H", à ce Grand petit bonhomme (il ne mesurait qu'1,57 m 1/2).

Comme tous les enfants, mon père fut à mes yeux un héros pendant une bonne

partie de mon enfance. Et même s'il est un héros inconnu comme presque tous ces

militaires qui ont "fait l'Indochine", il a repris à mes yeux le

statut de héros qu'il avait dans mon jeune âge... Et c'est donc à lui que je

dédie cet article…

Jacques GUINARD

est né à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse, le 23 juin 1929, d'une famille

de la bourgeoisie rubanière et soyeuse stéphanoise. Lorsque sa mère divorce, il

part s'installer en Algérie avec elle, à Dra-el-Mizan.

Son état signalétique et des services

(page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5,

page 6,

page 7,

page 8,

page 9,

page 10)

nous apprend que, le 26 février

1949 avec l'autorisation

écrite, il s'engage (page 1,

page 2) pour 3 ans au titre du

5ème bataillon de Chasseurs à pied

(BCP), stationné à Fort-National

(Algérie), où il est affecté à la 1ére compagnie comme 2ème classe. Il est désigné pour suivre le stage

ESOR de l'Ecole des Cadres

Interarmes Rhin et Danube de Langenargen

(Allemagne) le 18 juillet 1949. Il reçoit à cette occasion les

consignes du soldat

aux Troupes d'Occupation en Allemagne (TOA qui deviendront les Forces Françaises d'Occupation le 10 août 1949).

Nommé caporal-chef le 20 septembre 1949, il participe avec le 5ème BCP aux manœuvres des TOA du 28

septembre au 4 octobre 1949, puis au

camp de Stetten du 22 février

au 11 mars 1950. Il est nommé sergent le 1er avril 1950. Le 5ème BCP

n'étant plus bataillon formant corps, Jacques est rattaché à la 3ème

demi brigade de Chasseurs à pied, et prend part avec cette unité au déplacement

au camp de Stetten du 29 mars

1951 au 7 avril 1951. Il est ensuite désigné pour le peloton préparatoire de l'Ecole Spéciale Militaire Inter

Armes (ESMIA) de Strasbourg le 27 septembre 1951. Rengagé le 28 mars 1952 pour 2 ans, il est

reconnu admissible aux épreuves écrites du concours d'admission à l'ESMIA

(JO du 24 juillet 1952 page 7468),

et regagne la 3ème demi brigade de Chasseurs à pied le 23 août 1952.

Désigné pour

servir en Extrême Orient par le JO n° 288 du 4 décembre 1952, après une

permission de départ colonial, Jacques rejoint la base militaire d'Alger le 6 février 1953. Il embarque sur le

Calais

le 9 février, et débarque à Saïgon le 13 mars 1953. Il est, dès le lendemain,

mis à la disposition du chef de la Mission Militaire Française (MMF) près le

gouvernement Royal Laotien, et affecté au centre administratif de la MMF.

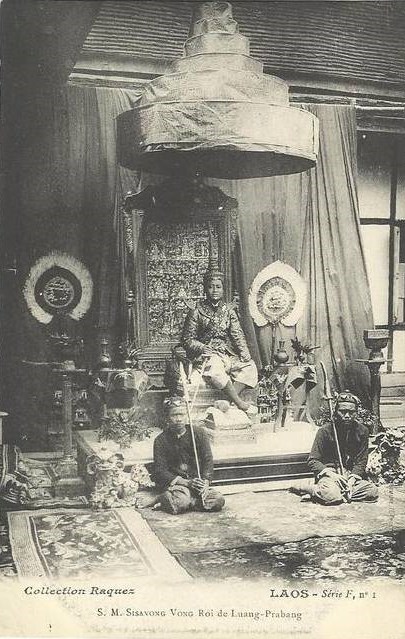

Après des études

en France, il monte sur le trône du royaume du Laos le 28 avril 1904. Durant son

règne de 55 ans, il se montra toujours un très fidèle ami de la France. En 1945,

pendant l'occupation japonaise, il se considère comme prisonnier, et ordonne à

son peuple d'aider les français. Cette attitude se prolongera pendant la guerre

d'Indochine, malgré les menaces du Viet-minh et de ses partisans. C'est grâce à

lui que le Laos obtint sa complète indépendance le 22 octobre 1953, sans heurts,

et dans une amitié affirmée envers la France. On l'appelait souvent le Roi de

Luang-Prabang.

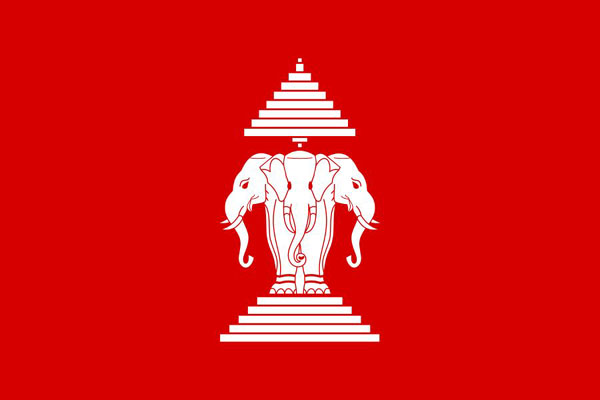

drapeau du Royaume du Million d'Eléphants

Le Laos devient

autonome en 1946, puis indépendant dans l'Union Française en 1949, avant de

devenir un Etat associé en 1950. Rappelons qu'avant 1950, le Laos ne possédait

pas d'armée nationale, et la France était responsable de sa sécurité. En

février, la Grande-Bretagne et les USA reconnaissent le gouvernement royal Lao,

tandis que la Chine et l'URSS reconnaissent la République Démocratique du

Viêt-Nam. En mars de cette année 1950, est créée une mission militaire

française, dont la tâche est d'instruire l'Armée Nationale Lao (ANL). Cette loi

établit également un service militaire obligatoire. En 1951, selon les vœux du

général De LATTRE,

l'ANL devient effective. Cependant les "cadres" de cette armée nouvelle restent des sous-officiers et officiers

français, chargés de former les unités créées. Mais cette première guerre d'Indochine n'est pas

une guerre coloniale, comme certain le disent, mais plutôt une guerre civile

car, à chaque indochinois pro français, correspond dans le camp opposé un

indochinois pro HÔ CHI MINH.

Entre 1950 et 1952, les troubles liés aux guérillas restent localisés, et bien contenus par l'armée de l'union

des états associés. Le Laos est calme, et bénéficie d'une Police Nationale, dirigée par

un français, le capitaine Jean DEUVE,

qui connaît bien les problèmes locaux.

En 1952, le

général GIAP

voulant disperser les unités Forces Terrestres d'Extrême-Orient (FTEO), les offensives vietminh font peser une grave

menace sur le Nord-Laos. En décembre 1952, alors que le Laos est toujours dans sa

ligne de mire, il fait progresser deux groupements réguliers, ce qui impliqua

l'évacuation d'un certain nombre de postes, mais il ne continue pas son avance,

bien que le Viet Minh tint alors les principaux axes de pénétration du Tonkin

vers le Laos. Puis, en avril 1953 il déclencha l'invasion du Laos. Par la

suite, le Laos obtint son indépendance complète le 22 octobre 1953, confirmée

par les Accords de Genève le 21

juillet 1954. D'après ces accords, le Tonkin appartiendra au Viêt-Nam communiste, la Cochinchine relèvera du

Viêt-Nam de Bao Daï, le Laos et le Cambodge seront libres et indépendants, et l'Annam sera

scindé en deux états distinctifs à hauteur du 17ème parallèle. Les

cessez-le-feu interviendront le 27 juillet au Nord-Viêt-Nam, le 1er

août au Centre-Annam, le 6 août au Laos, le 7 août au Cambodge, et le 11 août

en Cochinchine. Ces accords mettent fin à la première guerre d'Indochine.

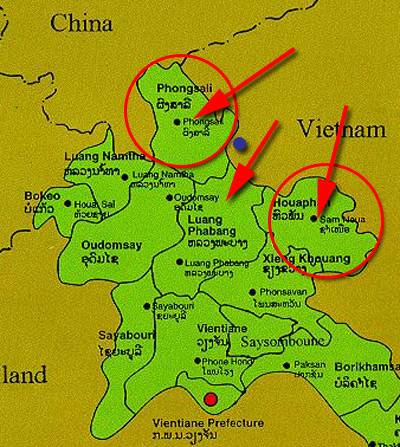

En avril 1953,

GIAP fait déferler deux divisions depuis Hoa-Binh et le Nord-Annam sur le Nord-Laos. Depuis février 1953 le

général SALAN avait annoncé cette

offensive de printemps. En effet, l'étude des renseignements fournis par des partisans,

par le GCMA, et par le 2ème

bureau lors d'interrogatoires de prisonniers, laissent penser qu'à partir du 15

mars 1953, l'ennemi sera en mesure d'exercer une forte pression sur

les dispositifs de Na San, et même d'attaquer les camps retranchés, avec des

effectifs de 10 à 12 bataillons. SALAN estime que GIAP, qui ne cache pas ses

intentions de s'emparer de Luang-Prabang, attaquera en

même temps le Laos, en lançant 10 à 15 autres

bataillons sur Sam Neua. Le colonel GUILLARD donnent ainsi des instructions

(page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5)

pour le regroupement des effectifs sur la Plaine des Jarres. SALAN a cependant commis une erreur, car GIAP

délaisse Na San. Décidé à protéger le royaume ami de Luang-Prabang, SALAN organise le camp retranché de la

Plaine des Jarres : ce sera

le camp de SENO

Un article

publié le 9 avril 1953, du journal Le Monde, titre : Le Vietminh va-t'il

attaquer le Nord-Laos ? On peut lire en particulier dans cet article :

Une dépêche

de Hanoï de l'agence France-Presse indique que les " milieux autorisés

" du Nord-Vietnam prévoient que le Vietminh déclenchera dans les huit

prochains jours sa seconde offensive de la campagne automne-hiver. Le général

SALAN, commandant en chef en Indochine, doit regagner la capitale du Nord-Vietnam

dans deux ou trois jours afin de prendre éventuellement la direction des

opérations. La même dépêcha précise que depuis trois semaines déjà la zone

placée sous le commandement du général de LINARÈS, commandant des forces

terrestres du Nord-Vietnam, a été étendue au Nord-Laos afin de permettre une

coopération entière et efficace entre les forces franco-vietnamiennes et

laotiennes.

D'après les

renseignements de l'état-major de Hanoï, reproduits par l'A.F.P., " la

position actuelle des unités régulières rebelles est la suivante : des éléments

des divisions 303 et 312 ont déjà franchi la rivière Noire à Van-Yen, venant de

la zone de Phu-Tho, et se trouvent dans la région de Moc-Chau, dans les "

Calcaires ", au sud de la R.P. no 41. La division 316 est stationnée en

permanence autour de cette zone, de manière à masquer tout mouvement des deux

autres divisions. Enfin la division 304 se trouverait à mi-chemin entre Vinh et

Xieng-Khouang ".

On évalue à

trente mille combattants d'élite les forces massées par GIAP à la frontière du

Laos, c'est-à-dire à peu près les moyens engagés dans l'offensive sur le pays

thaï. Mais le retard mis par le Vietminh à déclencher cette nouvelle opération

surprend manifestement l'état-major de Hanoï. C'est pourquoi le correspondant

de l'A.F.P. indique qu'" il est possible que le Vietminh ait tout

récemment changé son plan de campagne " et qu'il faut peut-être voir là

" une influence de la modification de la conjoncture internationale

intervenue sur l'initiative de l'U.R.S.S. ".

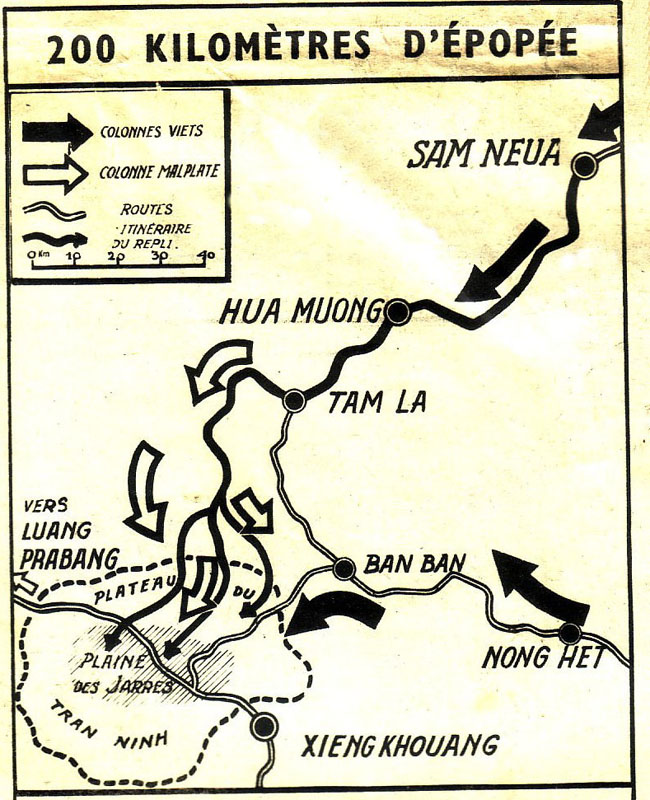

Le 12 avril 1953,

la grande offensive vietminh est lancée, alors que Sam Neua a déjà reçu l'ordre

d'évacuer depuis plusieurs jours, pour rejoindre la

Plaine des Jarres. Après

avoir laissé trois régiments autour de Na San pour faire diversion, GIAP lance

son corps de bataille à travers les frontières nord et est du royaume laotien,

ses objectifs finaux étant la capitale Luang Prabang et le plateau du Tran Ninh

: La Division 304 à l'est près de Nong Het, 10 bataillons au centre à Moc Chau,

2 régiments à l'ouest sur l'axe du Mékong tandis que 4 régiments fixent les Forces

Françaises de Na San et surveillent la R.P. 41. Les détachements Vietminh du

centre et de l'est sont chargés de s'emparer de Sam Neua et de poursuivre en

direction du Tran Ninh. La division 316, partant de la région de Dien Bien Phu,

s'engouffre dans la vallée de la Nam Ou. La division 312, sur son aile droite,

occupe la province de Phongsaly et continue vers Namtha. Le Général SALAN pense

que Sam Neua ne peut résister à l'invasion viet, et décide très vite, le 13

avril, de faire évacuer la garnison vers le Centre de Résistance de la

Plaine des Jarres.

Devant l'attaque brutale, rapide, et violente des envahisseurs,

s'ajoutant à la désorganisation des pouvoirs civils et militaires, de mauvais

ordres et une accumulation de retards, les troupes franco-laotiennes refluent

en désordre vers Luang Prabang et Vientiane, essayant d'éviter l'encerclement.

Le repli se transforme en véritable déroute, et Sam Neua est prise par le

Vietminh. Dans Le Monde du 16 avril, sous le titre Sam Neua est occupé par le Vietminh, on peut lire : Les premiers éléments

vietminh ont pénétré hier mardi à Sam-Neua. Le porte-parole de l'état-major de

Hanoi a déclaré que les installations militaires de la ville avaient été démolies

par la garnison avant son départ et que l'aviation avait achevé de bombarder et

de détruire à l'aube du 13 avril les stocks et le matériel qui auraient pu être

utilisés par le Vietminh. Puis plus loin dans l'article : Cependant, la colonne

franco-laotienne qui a évacué la ville et progressé vers le sud poursuit une

retraite difficile. Elle a été attaquée mardi matin par une unité vietminh,

mais, selon l'état-major de Hanoi, n'a pas subi de pertes sérieuses. Le temps

couvert gène l'action de soutien de l'aviation, qui ne peut suivre la marche de

la colonne que pendant les éclaircies. On indique cependant que le général SALAN a pu survoler hier la colonne et prendre contact par radio avec ses

chefs. D'autre part le Vietminh

a harcelé le poste de Muong-Khua, situé au nord-ouest du territoire laotien, à

environ 200 kilomètres au nord de Louang-Prabang, sur la rivière Nammou, qui

constitue la principale voie de pénétration naturelle du Nord-Vietnam, vers les

confins lao-birmans. Il semble d'ailleurs que cette action a été peu

importante, mais elle est révélatrice des intentions du Vietminh, qui parait

ainsi décidé à investir le Laos sur plusieurs axes. D'autant qu'une dépêche de

l'agence Reuter indique que la progression adverse sur la R.C. 7, vers la

frontière orientale du pays, en direction de Xieng-Kouang, paraît s'accélérer.

A l'est, donc, la Division 304, accourue à marches forcées s'empare de Ban

Ban et Xieng Khouang dont les garnisons sont repliées sur la

Plaine des Jarres le 20 avril. A l'ouest le Régiment 148 parvient à proximité de Luang Prabang,

la capitale royale.

Le dispositif Vietminh a investi en un mois le nord de la zone du Haut Mékong et l'est de la zone du

Tran Ninh. Le poste de Ban Naï résiste autant qu'il peut, et celui de Moung khoua tombe après une résistance

héroïque d'une trentaine de jours. Les unités de l'ANL se battent dans la

région de Muong Noï et de Nam Bak. A l'est, des accrochages ont lieu dans la

périphérie de la Plaine des Jarres.

Entre le 14 et le

16 avril, sur les 1700 hommes qui avaient quitté Sam Neua sous les ordres du

lieutenant colonel MALEPLATE (1er bataillon de parachutistes

laotiens, 5ème et 8ème bataillon de chasseurs laotiens,

plus l'Etat-major et les divers services), seuls 220 purent rejoindre la Plaine

des jarres après 8 jours d'une marche épuisante dans la jungle.

Le repli des garnisons de Sam Neua, Muong

Soi, Muong Hiem, etc., a mis l'accent sur les difficultés d'une telle opération

effectuée sous la pression ennemie. Mais les Viêts poursuivent la colonne et

lui tendent une embuscade à Hua Muong.

Le 15 avril 1953,

le journal "Scout Lao" lance cet appel : Les troupes vietminh ont franchi

la frontière du Nord-Laos. Le Laos est

en guerre…

Témoignage de

Marcel Compe : Lors de la gigantesque embuscade

combinée judicieusement par d'importantes forces vietminh du Nord et de l'Est

de la région, le 16 avril 1953 à Hua Mong, la colonne MALEPLATE déjà malmenée à

Ban Nanong le 14 avril, disparaît corps et âme. Elle aura parcouru à peine 55

kilomètres – à vol d'oiseau – en 96 heures. Dans un état d'épuisement extrême,

elle aura traversé la chaine

montagneuse annamitique, en surmontant de difficiles conditions d'accessibilité

très éprouvantes.

Harcelées de bout en

bout, attaquées à plusieurs reprises et empêtrées dans de mauvaises et

insuffisantes conditions opérationnelles de coordination tactique et de moyens,

sans soutien terrestre et aérien programmé dès Sam Neua, les troupes du

Lieutenant Colonel MALEPLATE n'avaient aucune chance de rejoindre en ordre de

marche et sans dommage la Plaine des Jarres à près de 200 kilomètres de son

point de départ. Elles ne pouvaient pas, dans de telles conditions, échapper à

plus de 15 000 soldats réguliers du Vietminh, fanatiques et aguerris déferlant

dans la région, pour les intercepter et les détruire.

Le 17 avril, la colonne, tronçonnée, dispersée, éclate en

petits éléments composés des survivants d'un sauve-qui-peut général. Au

cours des semaines suivantes, des rescapés furent récupérés par les maquis

méos

qui assurèrent leur protection, et leurs permirent de retrouver leurs

camarades. Lors du repli de la garnison

de Sam Neua, les Méos ont tenu un rôle majeur, dont des sous-officiers ont

attesté. Pendant un mois, ces soldats sont ainsi allés de village en

village, protégés, nourris renseignés, jusqu'à leur rencontre avec une troupe

amie.

Dans Le Monde du 17, sous le titre la colonne qui a évacué Sam Neua est durement attaquée, on peut lire : Le

correspondant de l'agence Reuter à Hanoï annonce aujourd'hui de source

militaire qu'une division complète du Vietminh qui manœuvrait depuis dimanche à

la frontière orientale du Laos l'a franchie aujourd'hui en force. Peu

auparavant une dépêche de l'A.F.P. annonçait que des " unités régulières

vietminh supérieures en nombre " poursuivaient la colonne qui fait

retraite vers Sam-Neua, harcelée d'autre part par des guérilleros. C'est la

première fois, notons-le, que des informations émanant de l'état-major font

ainsi état d' " unités régulières " vietminh profondément engagées à

l'intérieur du territoire laotien. Jusqu'ici en effet toutes les activités

repérées pouvaient être attribuées à des guérilleros infiltrés de longue date. Cependant

cet axe Sam-Neua-plateau du Tran-Ninh n'est peut-être pas la principale voie de

pénétration des agresseurs au Laos.En effet la pression vietminh se manifeste sur deux autres points : par

le nord le long de la vallée de la Nam-Hou, qui conduit de Dien-Bien-Phu à Luang-Prabang,

et par l'est le long de la R.C. 7, qui mène de Vinh à Luang-Prabang également.

L'adversaire s'est d'ores et déjà assuré le contrôle des villes-frontières sur

ces deux axes : Muong-Khua au nord et Nong-Het à l'est.

A la fin du mois

d'avril, les troupes vietminh se trouvent à une trentaine de kilomètres des

défenses de Luang Pabang et de la Plaine des Jarres. L'action des guérillas

Méos et des actions du Groupement des Commandos Mixtes Aéroportés (GCMA), les

difficultés de transport et l'éloignement de leurs bases, obligent les

divisions de GIAP à abandonner la partie. Repoussées par la contre-offensive

française de début mai (opération Muguet), elles se replient le 10 mai et

regagnent leurs bases de départ.

Témoignage du

capitaine DESFARGES (fin mai 1953) : Après

décrochage de Sam Neua vers la Plaine

des Jarres… les Méos se sont offerts d'eux-mêmes à nous servir de guides, nous

disant qu'une filière était déjà établie et que les Français de Sam Neua

étaient déjà passés et avaient été dirigés vers le sud. Entre chaque village,

des pistes étaient faites par les habitants, pistes longeant parfois des

rivières dans le lit même et impossibles à retrouver par le VM… le chef de

village nous faisait construire une paillote cachée au milieu des bambous et où

ils venaient nous apporter du ravitaillement. C'est à Ban Ban, au sud de Phu

San, que nous avons vu que, cent VM étant signalés dans la région, les

habitants du village allaient dans la forêt, par groupe de deux, chercher des

armes cachées pour pouvoir tendre une embuscade, qui a certainement donné des

résultats. C'est donc grâce aux Méos que bon nombre d'européens ont pu être

dirigés vers la Plaine des Jarres.

L'opération Myosotis

(page 1,

page 2), déclenchée

le 25 mai 1953, dans la foulée de l'opération Muguet, a pour but le nettoyage des vallées de la

Nam Hua, Nam Ngum, Nam Nouam, Nam Ka, et le ratissage de la région située entre le bassin de

Xieng Khouang

et Ban Ban. Elle permet de ramener une relative sécurité dans le secteur du Nord-Laos et à la Légion

d'occuper définitivement Ban Ban le 30 mai.

Le 12 juin le nettoyage de Muong Soui permet aux forces françaises de

reprendre

le contrôle de la totalité du secteur du Tran Ninh.

Sur les 236 000

km² de superficie du Laos, 70% sont des plateaux et des montagnes atteignant

parfois 2000 mètres, couverts de forêts, tels le plateau du Tranninh (nom vietnamien

de Xieng Khouang) au Nord. Le pays est

soumis à un climat de mousson ce qui le rend encore plus difficile. Sa population

regroupait dans les années 50 une soixantaine d'ethnies, où dominait cependant

la population lao. C'était un peuple réputé paisible, nonchalant, "plus

tourné vers l'opium que vers le travail", selon un document des

Forces terrestres en Extrême-Orient (FTEO).

La partie Nord du

Laos est très montagneuse, notamment dans la région de Sam Neua où il est très

escarpé jusqu'à la Plaine des Jarres au sud. D'impressionnantes parois

abruptes, le plus souvent couvertes d'une végétation très dense, plongent sur

plusieurs centaines de mètres dans des vallées profondes et étroites tapissées

de jungle, ce qui rend cette région très difficile d'accès. Les villages sont

reliés entre eux par un maillage de sentiers judicieusement tracés, dont

certains pénètrent droit devant dans la montagne, à la verticale, surtout dans

la région habitée par les Hmongs (Méos en français).

Les

Hmongs sont

une ethnie vivant depuis 4000 ans dans les

montagnes du

Laos au-dessus de 1200 mètres, et parlant la langue Hmong. C'est un

peuple riche, car il

cultive l'opium, d'abord pour les chinois, puis pour les français, mais ne le fument pas. Très

travailleurs, ils pratiquent l'élevage et la culture sur brûlis. Cette pratique

nécessite une certaine mobilité, pour trouver des terres plus fertiles pendant

la période de jachère.

L'itinéraire de Sam Neua à la

Plaine des Jarres

est jalonné de nombreux sommets, tels le Phou Phane à 2079 m d'altitude au nord, le Phou Bia

culminant à 2820m au sud, en passant par le Phou San à 2213 m, le Phou Nampa à 1827 m, et le

Phou Laï à 2257 m. Cet axe dans la chaine annamitique est extrêmement dur à parcourir et la vie

au Nord Laos, région des Méos, est particulièrement rude. Une forêt de type

subtropicale très dense recouvre ce territoire escarpé. Sur le plateau du Tran

Ninh et dans la plaine des Jarres, c'est plutôt une forêt clairière qui s'étend

à 1200 m d'altitude. Le climat est frais, soumis à la mousson et à l'influence

hivernale des sommets montagneux.

Camp de la Plaine des Jarres en 1953

Le rapport du capitaine CORCOSTEGUY

(page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5,

page 6,

page 7,

page 8,

page 9,

page 10,

page 11,

page 12),

commandant la 14ème CIL rend compte des opérations menées

par cette unité entre le 15 avril et le 29 mai 1953, entre le poste avancé (PA)

de Muong Hiem,

lieu de son implantation, et la Plaine des Jarres. Ces opérations font suite aux instructions

(page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5)

reçues le 23 mars par le commandant du secteur opérationnel du Tranninh. Ce repli est mentionné dans un

télégramme du 18 avril 1953.

Le rapport explique le repli par la brousse, en évitant les pistes et les villages lao, pour ne pas

se faire repérer par les viets, très nombreux. Il mentionne la récupération

d'effectifs de la colonne MALEPLATTE, les accrochages avec les troupes de GIAP.

Il met aussi en valeur l'attitude de la fraction méo de la compagnie et

de son chef, le sous-lieutenant VANG PAO.

Il mentionne également le sauvetage de sa compagnie et des divers effectifs récupérés au cours de ce périple, le 29

mai par un commando franco-laotien de l'opération Myosotis.

Il fait enfin également état de la disparition de mon père le 26 avril,

puis de sa récupération par la compagnie le 25 mai : Le 26 au soir le S/Lt

VANG PAO...et à travers la brousse rejoint le détachement composé de 7

européens et d'une soixantaine de méos. Manquent à l'appel le Sgt Major ROLLIN

et le Sergent GUINARD. Plus loin, daté du 27 : Des recherches sont

entreprises pour retrouver trace de ROLLIN et GUINARD. Ils ne sont ni

prisonniers ni morts puisque leurs corps ne sont pas retrouvés. D'autre part

ils ne sont pas signalés non plus dans la région.

Plus loin : Le 5 mai au soir ayant appris que la Nam Khan

n'est plus surveillée, il est décidé de faire mouvement vers le sud dès le 7 au

matin. En même temps la présence du Major ROLLIN et du sergent GUINARD avec le

Sergent LY NOU et le soldat BA LO de la 14e CIL est signalée sur le

Phou San.

Plus loin : Le 24 après une marche harassante en montagne nous atteignons Ban Huong Noi

dans les environs duquel se trouvent dix français dont le Major ROLLIN et le Sergent

GUINARD. Le détachement campe en brousse… La liaison se fait le 25 au matin et

la marche continue pour atteindre les environs de Ban Sone dernier village méo

avant la R.C.7... Dans le JMO de la Plaine des Jarres en date du

29 mai,

il est fait état de l'arrivée de ces effectifs venant de Muong Hiem.

En replongeant dans le dossier de mon père pour vérification et finalisation de cet article,

j'ai découvert une carte

routière de l'Indochine du secteur de Luang-Prabang, cotée feuille n°5, sur laquelle est dessiné au crayon rouge un

itinéraire qui correspond exactement, pour le début et la fin, à celui suivi par la 14ème CIL, comme on peut comparer

avec le rapport du capiatine CORCOSTEGUY. Je suis persuadé que cet itinéraire a été tracé par mon père et qu'il

retrace son périple dans la jungle, de Muong Hiem à la Plaine des Jarres.

photo annotée au dos : à

l'arrivée à la Plaine des Jarres 29 mai 1953 exemplaire précieux parce que

unique pour moi

Le 20 décembre

1953, la division 325 harcèle les postes frontaliers, puis s'infiltre vers

Thakhek, occupée le 24. Des colonnes occupent en janvier 1954 les mines de

Phontiou, sur la route Savannakhet-Sépone, tandis que d'autres se glissent vers

le Sud. En même temps, la division 304 pénètre de nouveau au Laos à travers la

vallée de la Nam Ou. Thakhek est repris par les troupes françaises, mais le

Nord-Viêt-Nam tient les calcaires à l'Est de la province, et des unités

s'éparpillent vers Saravane, le plateau des Boloven et la frontière du

Cambodge. Par la suite, jusqu'au cessez-le-feu du 6 août 1954, il y aura des

combats et des escarmouches. Des troupes franco-lao luttent contre des unités

de la division 308, qui défend les abords de la cuvette de Dien Bien Phu, dont

la garnison sera quasiment anéantie, et les effectifs restants finiront dans

des camps de prisonniers, après une héroïque résistance…

Disparu à

Sop Khao, province de Xieng Koueng au Laos, le 23 avril 1953, comme nous l'avons

vu, Jacques GUINARD est muté au centre administratif d'Extrême-Orient à compter

du 23 mai 1953.

Récupéré le 30 mai 1953, il est repris en compte et rejoint le 31 mai la

Compagnie de Commandement de l'Armée Nationale Lao (CCANL), affecté par avis de

mutation en date du 1er juin, détaché au Service de la Guerre

Psychologique (SGP). Jacques est nommé

sergent-chef

le 1er juillet 1953, puis affecté au SGP le 15 septembre.

Dans les papiers de mon père, il y avait deux

cartes de la SGP,

titrées "certificat d'emploi", datées l'une du 21 juillet 1953, l'autre du 15 septembre 1953, et

autorisant le titulaire à circuler librement de nuit et à revêtir le tenue civile. Ces deux documents

sont signés du capitaine DEUVE.

L'objectif de la

SGP est de capter et développer le

sursaut national, apparu suite à l'invasion du Laos,

de maintenir l'agressivité des combattants, d'entraîner l'élite dans

une action générale capable de lutter avec succès contre la propagande

Lao-viet, regagner le terrain perdu dans les campagnes. Utilisant des

moyens classiques (tracts, brochures, affiches) comme base de son action, la

SGP met en place un corps "d'officiers d'orientation", bien

différents des commissaires vietminh, mais qui utilisent certaines de leurs

méthodes, adaptées au Laos et au régime démocratique. Leur action menée sur les

troupes et les populations civiles, parfois profondément en territoire ennemi,

revêt de nouvelles formes : saynètes, journaux d'unités, célébrations, panneaux

de propagande, causeries. Cette action est ensuite appuyée par une émission

radio journalière, un bulletin quotidien baptisé Le Laos en Guerre,

et par des films purement lao, délivrant des

messages simplessimples. Bien qu'employé pour la première fois au Laos, ce procédé de

séances

(cette photo est annotée par mon père : pose au cours d'une séance de cinéma) de

cinéma se révèle assez efficace.

Le premier film réalisé au Laos, joué par des acteurs Lao, et parlant Lao

est intitulé Chanpheng, fille du Laos. Son

scénario est

rédigé autour d'un certain nombre d'idées clefs : le devoir des garçons est de combattre, celui des

filles de les encourager à remplir leur devoir et de participer à l'effort de guerre. Il

est tourné en 16 mm et tient compte des goûts de la population lao :

romantisme, aventures et bagarres. On y

trouve un beau jeune premier, une belle héroïne, tous deux évidemment audacieux

et patriotes. Pour le tournage, la SGP obtient le détachement de

Raoul COUTARD,

ancien du service presse-cinéma des armées, photographe à Indochine

Sud-Est Asiatique, et qui deviendra plus tard le professionnel connu et reconnu

que l'on sait. L'héroïne, Nang SINGKHAM, a déjà servi de modèle sur plusieurs

affiches, tandis que le héros est un des officiers d'orientation de la SGP. Le

tournage s'effectue entièrement en extérieurs, aux environs de Vientiane, de

jour comme de nuit à un rythme accéléré, ce qui permet de boucler le film en

quinze jours. Jean DEUVE

témoigne : Comme la S.G.P. ne dispose pas

de balles à blanc, on utilise donc de vraies munitions. Dans une scène,

l'héroïne, qui tire au pistolet pour la première fois de sa vie, est surprise

par le recul de l'arme et se tourne machinalement vers l'opérateur et les

spectateurs, tout en continuant d'appuyer sur la détente...C'est une joyeuse

partie de rires. Seule, la caméra reçoit une balle. Lors de

la diffusion du film les spectateurs hurlent, sifflent et huent le traître,

applaudissant les exploits. Jean DEUVE dira que le film,

grâce aux efforts de tout le personnel de la SGP, aux acteurs et à

COUTARD, est un indéniable succès de propagande. Jacques GUINARD fait

partie du personnel cité par Jean DEUVE, comme le montrent les photos du

tournage et de l'héroïne dans son album personnel. On

trouve également dans cet album des photos de la SGP, plusieurs clichés du tournage

(photo 1,

photo 2,

photo 3,

photo 4,

photo 5,

photo 6,

photo 7,

photo 8,

photo 9,

photo 10,

photo 11)

avec Raoul COUTARD, du film Chanpheng, fille du Laos, ainsi qu'une photo de l'héroïne

Nang SINGKHAM,

plus des photos d'un autre film

(photo 1,

photo 2,

photo 3,

photo 4,

cette dernière photo annotée au dos par mon père : l'héroine d'un

troisième film "au poteau, punie par les viets",

photo 5).

Le premier film est un tel succès, qu'après chaque séance, des jeunes viennent demander à

servir dans l'ANL ou la SGP, et des jeunes filles se proposent même

de servir comme infirmières parachutistes!

La SGP dispose en

janvier 1954 de sa propre imprimerie en caractère lao, les ronéos sont

neuves

et les moyens matériels sont importants. Les tournées dans les villages

continuent. Dans les papiers de son dossier militaire, mon père conservait

aussi des tracts (Voir album. On retrouve ces tracts dans le fonds Jean DEUVE à

Caen), dont un avec sa traduction, provenant peut-être d'une tournée de

propagande qu'il a effectuée du 24 au 30 janvier 1954. Mon père avait également dans son album la

photo d'affiches

viets sur un mur provenant de cette tournée

(photo également

présente dans le fonds J. DEUVE en meilleure qualité).

Du 23 avril au 12 mai, 450 affiches

(affiche 1,

affiche 2,

affiche 3.

Ces photos sont annotées dans l'album de mon père : "une de nos affiches")

peintes à la main sont disséminées, 150000 tracts sont ronéotypés, et 20000 tracts spéciaux

sont parachutés en zone occupée par le Vietminh. L'émission radio quotidienne a été doublée, et elles seront

renouvelées entièrement le 9 août 1954. Fin septembre 1954 la SGP envoie

régulièrement des bulletins, des affiches, des journaux à 72 unités de l'ANL,

aux 70 compagnies de la garde nationale, et aux 98 circonscriptions administratives.

Cependant, en

dépit des efforts du Premier ministre Souvanna PHOUMA et du ministre de la

Défense Phoui SANANIKONE, et malgré l'enthousiasme des officiers de réserve et

les succès de la SGP, l'élan patriotique retombe dès le danger écarté. Les

hauts fonctionnaires laissent en effet la propagande aux services spécialisés,

ne prenant aucunes mesures générales, et ne comprenant pas que la seule

distribution de tracts n'est pas suffisante pour lutter contre la propagande

Lao-viet, basée essentiellement sur l'injustice sociale. Jean DEUVE s'attache

quant à lui à développer la SGP pour lutter contre la propagande du Pathet-Lao.

Il établit un programme important : propagande ouverte, propagande clandestine

en zone occupée, intoxication de l'adversaire, actions subversives, formation

d'agents d'action et de renseignement, réseaux de renseignement, tournées dans

les villages…

Mais l'état-major

de l'ANL décide en novembre 1954 de retirer les crédits militaires qui

permettaient à la SGP de vivre et fonctionner. Le corps des officiers

d'orientation est supprimé et ses effectifs démobilisés. Le 15 janvier 1955, il

ne reste plus rien de la SGP…

Rengagé pour 2 ans le 26 janvier

1954, le sergent-chef Jacques GUINARD est muté à la 61ème Compagnie Autonome Légère Lao (CALL) à

compter du 1er mai 1954, en qualité de chef comptable, et mis en position "Hors-Cadres" à la

disposition de l'Armée nationale Lao (ANL) par arrêté du 19 juin 1954.

Il suivait apparemment

en même temps une formation en comptabilité, mais ne put suivre que très

épisodiquement son cours, pour raison de service, comme l'atteste un rapport de l'adjudant-chef MARCOUT

(page 1,

page 2): Contrairement

aux instructions données, et ceci pour des raisons impérieuses de

service, le Sergent Chef GUINARD a, très souvent été distrait de son

cours de comptabilité.

Ces raisons de service, obligatoires, sont multiples. Le Sergent chef

GUINARD est le seul Sous

Officier Européen restant à la Base Arrière de la 61 ieme C.A.L.L. Le

commandant de cette unité, constamment en Opérations, ne fait que de

très rares

apparitions au P.C. de la Base Arrière. Ce Sous Officier, sans

ètre secondé, a donc la lourde tâche, le Commandant de Compagnie

absent, de

traiter lui-même multiples questions de commandement et de régler

toutes les

questions administratives…

Le commandant de la 61ème

CALL lui décerne même le 18 août 1954 un

témoignage de

satisfaction : Le Sergent-Chef GUINARD, Chef-Comptable de

la 61° Compagnie Autonome Lao, a assuré tout seul pendant un mois et demi le

Commandement de la Base Arrière de la Compagnie. S'est dépensé sans compter pour

faire face aux tâches très lourdes qu'il avait à assurer (Comptabilité, Secrétariat

ravitaillement en vivres essence et gasoils des 2 pelotons de scouts-Car et du

peloton de vedettes fluviales, Commandement opérationnel des éléments

restant à la Compagnie, mise en

réparation rapide des scouts-car dodges ou vedettes renvoyés sur la Base

Arrière).

Les papiers personnels de Jacques

GUINARD contiennent un extrait du Journal de Marche et des Opérations (JMO,

page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5,

page 6,

page 7,

page 8,

page 9)

de la compagnie, daté du 8 octobre 1954, relatant les événements survenus pour la période

du 1er juillet au 30 septembre 1954, signé par le lieutenant De La

SAUZAY, commandant la compagnie. Au SHD et au CHETOM, il existe un exemplaire du JMO du la

61ème CALL pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1954. Ces

deux extraits sont signés par lieutenant de La sauzay, commandant la compagnie.

Au CHETOM et au SHD, on trouve également un extrait du JMO de la compagnie

(page 1,

page 2,

page 3,

page 4,

page 5,

page 5 CHETOM),

daté du 10 juillet 1954, relatant les événements survenus pour la période du 1er

avril 1954 au 30 juin 1954. Ces deux extraits sont signés "pour le

Lieutenant De La SAUZAY commandant la 61ème CALL en opération, le

sergent-chef J. GUINARD, chef comptable de l'unité".

Est-ce

les suites du paludisme contracté lors de la période où il fut porté disparu,

mais pendant 20 jours Jacques Guinard est hospitalisé à l'hôpital de

Savannakhet du 3 au 23 décembre 1954. Est-ce aussi pour cette raison que son

séjour en Indochine prend fin ? Je ne saurais le dire... Toujours est-il qu'il

est dirigé à partir du 2 février 1955 sur la Base Militaire de Saïgon (BMS), en

vue de son rapatriement par voie aérienne. Il embarque à bord du quadrimoteur

de transport SE-2010 Armagnac

le 14 février 1955, débarque à Marseille le lendemain, et est placé en congé de fin de campagne de 89 jours du 17

février au 15 mai 1955 à Dra-el-Mizan (Algérie).

Les différentes affectations et états de services effectués dans l'Armée Nationale Lao vaudront à Jacques GUINARD d'être nommé par le roi SIVAVONG VONG dans l'Ordre du Règne du Laos, par ordonnance royale n° 241 en date du 9 septembre 1955, avec la médaille d'argent. D'après Raoul COUTARD, cette décoration équivaut au rang d'officier de la Légion d'honneur.

Le "trophée" de guerre

Ce drapeau de

couleur rouge porte en jaune : en haut, en demi-cercle, l'inscription TNTFD; en

dessous l'inscription SAI – SON; en dessous une étoile jaune à cinq branches; en

dessous horizontalement l'inscription TRAN-QUOC-TOAN.

TNTFD, Thanhniên Tiên Fong Doanň, signifie

Association de la Jeunesse d'Avant-Garde.

Sai-on signifie

Saïgon

Tran Quoc Toan était

un héros de la guerre du XIIIème siècle contre les invasions mongoles de

Kubilaï KHAN, petit-fils de Gengis KHAN, qui envoya ses troupes en expédition

en Chine contre la dynastie Jin.

Je remercie ici

Monsieur MOUNG SING PHONG, pour son aimable traduction et ses informations.

Ce trophée est

déposé et exposé au Mémorial Citoyen à Mâcon (71), 20 rue du Grand Four, le

musée créé par Monsieur Jean-Claude BERNARDET, président du Souvenir Français

de Saône-et-Loire. Il est accompagné d'un petit texte explicatif avec la photo de mon

père.

Affecté au 4ème régiment de Zouaves (Tunisie) par arrêté ministériel du 14 avril 1955, il rejoint son unité le 17 mai, et est affecté à la Compagnie de Commandement et de Soutien (CCS). Jacques obtient le certificat Inter-Armes le 10 novembre 1955. Rengagé pour 2 ans à compter du 26 février 1956. Il sera avec son unité dans le sud tunisien, dans la région de Kettana, franchissant la ligne de l'Oued Feidj, le 2 janvier 1957, avant d'obtenir son brevet du 1er degré d'Infanterie le 7 mai 1957. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er novembre 1957, et déclaré titulaire du brevet de chef de section à compter du 7 décembre 1957. Il est détaché comme sous-officier secrétaire à la Commission des Ordinaires de la Garnison (CDOG) de la place de Bizerte à compter du 1er juillet 1958, puis il est affecté au 3ème bataillon du 4ème Zouaves à compter du 1er mars 1959, et est ensuite affecté au centre d'instruction (CI) du 159ème bataillon d'Infanterie Alpine (BIA), de la 9ème Région Militaire (RM) à Briançon (05), à compter du 1eravril 1959, puis au 1er régiment de Tirailleurs Marocains (RTM) à Bourg-en-Bresse (01), à compter du 1er juillet 1959. Nommé adjudant à la même date, il obtient le brevet du 2ème degré d'Infanterie le 6 septembre 1961, puis est affecté au 4ème régiment de Tirailleurs (RT) à compter du 1er octobre 1961. Il embarque à Marseille le 4 octobre 1961, pour débarquer le lendemain à Alger, et rejoindre sa nouvelle unité le 6 octobre. Suite à la dissolution du 4ème RT le 31 mai 1962, Jacques obtient un certificat de bonne conduite signé par le colonel GOUBARD commandant le 4ème RT. Il est affecté au 5ème RT à compter du 1er juin 1962, mais maintenu à l'organe liquidateur du 4ème RT. Il rejoint le 5ème RT le 16 juillet 1962, puis le 418ème bureau payeur (BP) de la Trésorerie aux Armées à compter du 1er octobre 1962. Ce service se verra gratifier d'un témoignage de satisfaction (page 1, page 2, page 3) du Bureau Central à Paris en date du 15 mars 1963. Muté au 152ème RI à compter du 19 octobre, détaché au BP 418 à Blida, Jacques GUINARD se voit décoré de la Médaille Militaire par décret du 4 mai 1963, paru au J. O. n° 113 du 14 mai 1963, pour prendre rang au 31 décembre 1962. Le chef de bataillon DURIEUX commandant le 2/152ème RI lui délivre un certificat de bonne conduite le 21 mai 1963. Il est de nouveau muté au 1er RTM à Bourg-en-Bresse, à compter du 1er juin 1963, et embarque à Alger le 30 mai 1963. Nommé adjudant-chef le 1er janvier 1964, et maintenu en service par décision du 23 octobre 1964, degré d'invalidité évalué à 20%, il est admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite proportionnelle à compter du 12 février 1965.

Jacques GUINARD a été considéré "en campagne", en Algérie du 26 février au 4 avril 1949, en Allemagne du 7 avril 1949 au 30 décembre 1952, de nouveau en Algérie du 3 janvier au 8 février 1953, en Indochine du 14 mars 1953 au 13 février 1955, puis en Tunisie du 17 mai 1955 au 21 mars 1959, pour ne citer que les principales, les périodes de voyage par mer ou en avion n'étant pas notées ici. Il était en outre titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre TOE avec étoile d'argent, de la Médaille Commémorative de l'Indochine, de la Médaille Coloniale avec agrafe "Extrême-Orient", de la Médaille Commémorative Française des Opérations de Sécurité du Maintien de l'Ordre en Afrique du Nord avec barrette "Tunisie" avec diplôme de reconnaissance de la Nation, de la Croix du Combattant. Il était enfin titulaire de la médaille d'argent de l'Ordre du Règne du Laos, brevet n°5020.

Ayant quitté l'armée, Jacques GUINARD suivra une formation de comptabilité et de commerce en 1964, puis travaillera comme comptable aux Etablissements Bussières à Bourg-en-Bresse de février 1965 au 20 décembre 1979. Licencié économique il travaillera ensuite au service comptabilité d'une grande surface. Entre 1981 et 1982, il suivra une qualification d'analyste-programmeur, puis finira sa carrière civile aux Etablissements Morand à Ceyzériat (01), étant obligé de demander sa mise à la retraite pour raison de santé, peu avant son décès en 1990.Suites et « conséquences »

de cet article

La première

conséquence de la mise en ligne cet article, avec son annexe sur l’utilité de

la guerre en Indochine, et les albums photographique a été le contact avec une

personne laotienne, qui s’est donné pour mission de récolter le maximum de

documents sur l’histoire de son pays, afin de constituer une « mémoire lao »,

cette nation ayant très peu ou pas de documents.

La seconde

conséquence, et non la moindre, a été de permettre à la petite-fille du sergent-chef

Obritin de se « construire », ou reconstruire une histoire familiale.

La troisième

conséquence est une contribution (même si elle est minime, car je n’ai aucune

idée de son importance, et là n’est pas l’essentiel) à une thèse de Master 2 d’Histoire

contemporaine, soutenue à l’Université de Caen Normandie, UFR Humanités et sciences

sociales, par Alexandre Laurent, sous la direction de Monsieur Jean-Louis

Lenhof, et intitulée De la guérilla à la contre-insurrection Jean Deuve, «

déception », guerre et action psychologique au royaume du Laos (1945 - 1954)

Histoire d’une révolution doctrinale maoïste du guerrier occidental,

consultable à cette adresse : https://fr.calameo.com/accounts/6800232. Ce mémoire complètera

utilement mon article par son étude complète de la guerre psychologique et de

la place qu’y a occupé Jean Deuve.

La quatrième conséquence, cette même partie

du site a été remarquée par un historien et chercheur australien, vivant et

travaillant depuis 2005 au Laos, Martin Rathie. L’article en français qu’il a

publié à cette adresse : LE

PARTI RÉVOLUTIONNAIRE POPULAIRE LAO : HISTORIQUE D’UNE DOMINATION

POLITIQUE / Blogue sur l'Asie du Sud-Est (redtac.org), constituera également

un bon complément.

Enfin, un historien amateur d'origine Hmong, Nou Chang m'a contacté,

dans le but d'essayer de récupérer tout document écrit retraçant

l'histoire de son peuple qui, par tradition n'a qu'une histoire orale.

Je lui ai donc fourni ce que je possède et cet article, et ses

recherches lui ont permis de faire reconnaître le passé militaire de

son grand-père, Tou Siong, luis auusi Hmong qui a combattu avec la

France en Indochine, la médaille de la Reconnaissance de la Nation

(voir la vidéo). La cérémonie a eu lieu le 25 septembre 2022 à

Bourg-en-Bresse, dans l'ain.

Les suites et conséquences de cet article auraient certainement plu à

mon père, surtout la seconde…, et c’est encore dans ces suites et conséquences,

bien plus que dans l’article lui-même, le plus bel hommage qui puisse lui être

rendu…

Sources et crédits photographiques :

-- Service Historique de la Défense à Vincennes (94), 7U2276,

7U2969, 7U3216, et bibl 15522, série 10H.

-- Centre des Archives du Personnel Militaire (CAPM) à Pau

(64), dossier militaire de Jacques Guinard.

-- Centre d'Histoire et d'Etude des Troupes d'Outre-Mer

(CHETOM) à Fréjus (83), 16H150, 16H154, 17H4 (dossiers 9, 10 et 11).

-- Fonds Jean Deuve au Mémorial de Caen (14), avec l'aimable

autorisation de Richard Deuve, et notamment les dossiers 44, 156, 157, 159,

161, 162, 164, 218, 253, 254, 265.

-- Guerre d'Indochine, collection Histoire des Grands

Conflits du 20ème siècle, Collection du Patrimoine, volume II,

article : Sam Neua, Sauve qui peut !

-- Ordres et Décorations de France, par Michel Droit,

Toulouse, 1981.

-- Guide des Ordres, Décorations et Médailles Militaires

Françaises et Etrangères (1814-1963), par André Souyris-Rolland, Paris, janvier

1982.

-- Le Royaume du Laos (1949-1965) (Histoire événementielle

de l'indépendance à la guerre américaine, par Jean Deuve, Ecole Française

d'Extrême-Orient, Paris, 1984.

-- Renseignement et manipulation dans les guerres

contemporaines : Angleterre-Indochine-Algérie, dans la revue Guerres Mondiales

et conflits Contemporains, revue trimestrielle d'Histoire, n° 191, octobre

1998, article : A la veille de Diên Biên Phû : le renseignement dans les

territoires occupés du Laos (1953-1954), par Jean Deuve.

-- Le Laos 1945-1949, Contribution à l'histoire du mouvement

Lao Issala, par Jean Deuve, PULM, janvier 2000.

-- La Guerre secrète au Laos contre les communistes

(1955-1965), par Jean Deuve, éditions l'Harmattan, Paris, mai 2000.

-- Renseignement et Opérations Spéciales, Centre Français de

Recherche sur le Renseignement, éditions de l'Harmattan, n° 6, 2000, article

La section de guerre psychologique du

royaume du Laos (avril 1953-décembre 1954), par Jean Deuve, p 59-106.

-- La Guerre en Indochine (1945-1954), par Georges Fleury,

Plon, Paris, 1994.

-- La Guerre "Française" d'Indochine (1945-1954),

Les Sources de la Connaissance, par Alain Ruscio, Les Indes Savantes, avril

2003.

-- Dictionnaire de la Guerre d'Indochine 1945-1954, par

Michel Bodin, Commission Française d'Histoire Militaire, Economica, septembre

2004.

-- France – Indochine, un siècle de vie commune (1858-1954),

par Pierre Montagnon, éditions Pygmalion, 2004.

-- Salan contre le Viêt-Minh : Pays Thaï et Laos, 1952-1953,

par Jacques Valette, éditions l'Esprit du Livre, Sceaux, mars 2011.

-- Les Enseignements de la Guerre d'Indochine (1945-1954),

rapport du général Ely, Service Historique de la défense, tome 1, avril 2011.

-- Jean Deuve, par Christophe Carichon, éditions Arpège,

Perpignan, 2012.

-- Sam Neua, l'oubli impossible, par Marcel Compe, Editions

du Panthéon, Paris, 2013.

-- Encyclopédie en ligne Wikipédia.

-- https://www.google.fr/maps/

-- http://patrianostra.forum-actif.eu/t179-la-bataille-du-tran-ninh-xieng-khouang-et-la-plaine-des-jarres

-- http://www.anai-asso.org

-- http://laguerreenindochine.forumactif.org

-- http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_laotienne

-- http://www.laosnet.org/nationlao/chronologie.htm#1953

-- http://cne.hamacek.free.fr/pub/parrain/parrain-11.php

-- http://www.aviafrance.com

-- https://www.marine-marchande.net

-- http://www.indochinamedals.com

--

http://cinquantenairedeverdun.fr/historique/formation-strasbourg/

-- http://www.les-tirailleurs.fr

-- https://sites.google.com/site/4ertenalgeriede1958a1962/

-- http://gallica.bnf.fr

-- http://www.forumthailandeinfo.com

-- https://indomemoires.hypotheses.org

-- http://redtac.org/asiedusudest/files/2014/11/Hmong-village.jpg

-- http://www.jameshymangallery.com/artists/16361/11128/raymond-cauchetier/french-base-plane-des-jarres-laos-1953

-- Le Monde des 9, 16, 17 avril 1953

-- https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000030/les-accords-de-geneve.html

| Retour |

Généalogie | Accueil |

| Album Allemagne |

Album Indochine | De l'utilité de la guerre en Indochine |